Nel 1635, in occasione dell’arrivo del cardinale Giovanni Francesco dei conti Guidi di Bagno, destinato a reggere la Diocesi di Rieti, il giovanissimo canonico Pompeo Angelotti dava alle stampe la sua Descrittione della città di Rieti ispirata assai da vicino agli inediti del dotto vescovo reatino Mariano Vittori.

Il cardinale sarebbe restato Rieti fino al 1639, risiedendovi solo occasionalmente, ma impegnandosi a fondo nell’amministrazione diocesana.

Facendo tesoro delle suggestioni del canonico Angelotti, provvide al riassetto del palazzo vescovile attraverso il collegamento con il duecentesco palazzo papale e conferì all’artista sabino Vincenzo Manenti la decorazione pittorica delle nuove sale di raccordo tra i due edifici adiacenti.

Nel testo della Descrittione appare particolarmente attendibile e circostanziata la descrizione della maglia edilizia prossima alla porta orientale della città, nei cui paraggi gli Angelotti risiedevano dal Quattrocento:

«… verso Tramontana, s’apre la Porta, dalla concavità del sito detta Conca: dalla quale sin’à Porta d’Arci si stendono due vie nuove, da’ Cittadini nuovamente di case abbellite: nel cui mezo per commodità di quelle contrade è una divota Chiesa alla Visitatione della Santissima Vergine consacrata, e frequentata da’ Confrati della Compagnia di San Giuseppe, in essa da pochi anni in qua eretta.

Più avanti verdeggiano diversi Giardini, da’ Ruscelli che fuggono dal fiume Cantaro, inaffiati.

Confina quivi con le publiche mura della Città il Venerabil Monastero di S. Benedetto, che in sito spatioso quasi in terrestre Paradiso racchiude devote Verginelle.

Arrivati per la Riva di Cantaro alla chiesa di S. Leonardo, dalla Confraternità del Suffragio con molta pietà e divotione ristorata & offitiata.

Alla medesima è congionta la Porta d’Arci, chiamata da una ben munita fortezza ivi anticamente fondata».

La famiglia Angelotti, che pure aveva acquisito in eredità l’ altare di San Domenico eretto come sepoltura per i suoi membri presso la basilica dei Padri Predicatori nel sestiere di Porta Cintia de suptus, nel Seicento assunse il giuspatronato di un altare eretto presso la chiesa di Santa Maria del Suffragio in Porta d’Arci de foris.

Fin dalla metà del XIII secolo, in questi paraggi era documentata intra mœnia la chiesa di San Leonardo annessa ad un hospitale, mentre extra mœnia si trovava la chiesa della Madonna della strada dritta, indicata negli Statuti civici come meta di uno dei tre itinerari designati per il palio dell’Assunta.

Ai tempi del vescovo frate Gaspare Pasquali OFM, i membri della Compagnia delle mascare, intesi a dedicarsi ad opere pie a favore delle anime del Purgatorio dopo aver trascorso gli anni giovanili nell’organizzazione di feste carnevalesche, avevano richiesto l’uso della chiesa extraurbana costituendosi in confraternita sotto il titolo del Suffragio.

L’iniziativa incontrò il favore del vescovo Pietro Paolo Crescenzi, che già nel 1614 eresse canonicamente la confraternita, un anno più tardi associata all’omonima confraternita romana.

Il numero crescente degli adepti indusse il cardinale Crescenzi ad affidare ai confratelli la chiesa di San Leonardo, più comoda e prossima all’abitato, che dal 1620 mutò il proprio titolo in Santa Maria del Suffragio.

Ma alla metà del secolo anche questa si era ormai dimostrata insufficiente ad accogliere le pie pratiche della Confraternita, tanto che nel 1645 il vescovo Giorgio Bolognetti destinò l’aula preesistente ad ospitare la sacrestia intraprendendo la costruzione di un nuovo edificio sacro, eretto nell’arco della seconda metà del secolo nelle forme armoniose e magniloquenti che solo le fotografie e le cartoline antecedenti agli anni ’60 del Novecento richiamano alla memoria.

Così come un ampio tratto della cortina delle mura di Porta d’Arci, la chiesa della Madonna del Suffragio fu infatti sacrificata alle esigenze del traffico urbano, nonostante i pareri contrari di pochi, autorevoli membri della comunità scientifica e della politica locale.

Trovarono ricovero presso la Pinacoteca Civica le tele degli altari gentilizi dei Mariotti e degli Angelotti, l’una raffigurante San Gregorio opera del torinese cavalier Giovanni Battista Benaschi, l’altra dedicata a San Leonardo di Noblac, in memoria dell’antico titolo, firmata e datata nel 1698 da Antonio Gherardi, un eccellente artista reatino formatosi a Roma alla scuola di Pierfrancesco Mola e di Pietro da Cortona.

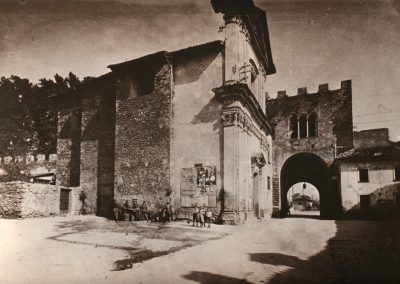

- Rieti, la chiesa della Madonna del Suffragio a porta d’Arce in una cartolina della prima metà del XX secolo

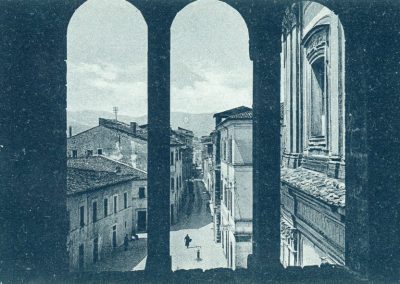

- Rieti, il rettifilo di via degli Abruzzi, oggi via Garibaldi, fotografato dall’interno del torrione di porta d’Arce

- Rieti, Pinacoteca Civica. Antonio Gherardi, San Leonardo libera un carcerato

Il Giudizio Universale torna a splendere: Rieti riscopre il capolavoro dei Torresani

Un'opera straordinaria del Cinquecento, nascosta all'interno della Caserma Verdirosi di Rieti, si prepara a tornare a nuova vita. Grazie al...

La Piazza

Foto 1 - La Piazza Municipale negli anni '20Per noi reatini, la piazza del Comune è la piazza per antonomasia. Forse, più di qualcuno esiterebbe...

Il Palazzo dei Chierici Regolari

Non c’è proprio nessuno che a Rieti ignori il centro d’Italia, benché conteso dal sagrato di Santa Maria di Sesto a Cittaducale o a Narni, anche...