Al suo ingresso nella cattedrale basilica di Santa Maria Madre di Dio a Rieti, lo sguardo del visitatore è irresistibilmente attratto dall’altare maggiore, sovrastato da un imponente baldacchino, luminoso in fondo alla vasta navata centrale, felicemente sorpreso dal contrasto tra le austere linee romaniche del complesso architettonico e la ricca sontuosità dell’interno barocco.

Ma se avrà il tempo di sostare per osservare con maggior cura i dettagli della decorazione delle cappelle laterali, scoprirà con gioia un piccolo gioiello della rinascenza, custodito nella prima cappella a cornu Evangelii, la cappella detta di Sant’Ignazio.

Nel XIV secolo, quando da pochi decenni era stata intrapresa la costruzione delle cappelle laterali, questa fu intitolata a Santa Maria Maddalena e successivamente assegnata alla Congregazione della Madonna del Rosario.

Furono proprio i membri della Congregazione ad incaricare Antoniazzo Romano della decorazione a fresco della parete orientale.

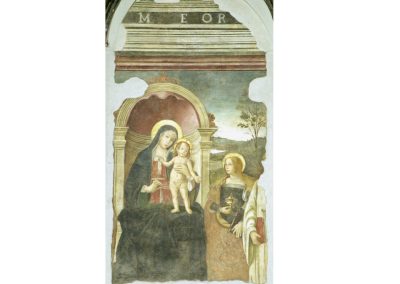

Il maestro, affiancato dal figlio ed allievo Marcantonio, vi raffigurò una Sacra Conversazione. Sullo sfondo di un delicato paesaggio lacustre, all’interno di una nicchia finemente decorata, la Vergine in trono offre il Bambino Gesù all’adorazione degli astanti tra Santa Barbara e Santo Stefano, Santa Maria Maddalena e San Balduino.

L’opera, a cui collaborò Marcantonio Aquili, figlio ed allievo di Antoniazzo, fu compiuta nel 1494.

Quando, nel 1771, fu costituita presso la cattedrale la Congregazione di Sant’Ignazio di Loyola la cappella mutò ancora una volta il suo titolo ed i nuovi committenti dettero incarico a padre Sebastiano Conca, pittore appartenente all’Ordine dei Minori Conventuali, di realizzare per l’altare della cappella una tela dedicata a Sant’Ignazio e San Francesco di Sales.

Il più antico affresco venne così parzialmente mutilato e coperto dal nuovo dipinto: così rimase, finché nel 1906 venne riportato alla luce e convenientemente restaurato.

La millenaria storia del territorio reatino e sabino è determinata dall’abbondante presenza delle acque, che ne modellano il profilo e ne condizionano lo sviluppo.

È dunque una storia in cui si alternano strategie di adattamento, di contenimento e di controllo fin dai tempi remoti in cui il lacus Velinus raccoglieva le acque degli affluenti maggiori ed i mille rivoli che ingrossavano i torrenti dei Gurgures alti montes impegnando le popolazioni rurali in una dura lotta tesa a strappare terra coltivabile alle sponde del vasto specchio d’acqua, da cui emergevano come isolotti i vertici delle più alte colline[1], i cui nomi conservano traccia eloquente dell’antico assetto orografico ed idrografico.

Il prosciugamento dell’area intrapreso nel 290 a.C. mediante il taglio della cava curiana dette risultati duraturi fin quando il potere di Roma garantì un efficace controllo del territorio.

La crisi altomedievale condannò ad un progressivo impaludamento le terre della conca reatina.

L’intervento sistematico dei Cistercensi, fondatori delle abbazie di San Matteo e di San Pastore, garantì la ripresa fin dal XII secolo, benché il lago avesse ancora un’estensione assai ampia, come confermano le numerose fonti documentarie che enumerano i traghetti comunemente utilizzati per un rapido attraversamento dell’area.

Più tardi, fu cura della Camera Apostolica inviare a Rieti per riprendere ed intensificare i lavori di bonifica i più accreditati architetti ed ingegneri del XVI secolo, come Antonio Sangallo e Giovanni Fontana.

Allo stato attuale, restano gli specchi cristallini delle lame e dei laghi residui, il Lago Lungo, il lago di Ventina, il lago di Ripasottile, così come resta notevole, nell’area della conca reatina, la persistenza di idronimi a volte associati a prediali o ad indicatori di proprietà e pertinenza, a volte invece legati a caratteristiche geologiche e ad emergenze ambientali.

Altrettanto frequente è il riferimento all’utilizzo della fonte o del flusso d’acqua per la coltivazione dei campi, per l’attività molitoria o più semplicemente per la presenza di approdi pubblici o privati.

Si registrano così a mo’ d’ esempio le località Acqua di Peppe, Acqua dei Monaci, Fonte Cicarelli, Fonte di Giovannone, Fonte Nicola, Ponte Crispolti, Fonte del Cavaliere, Pozzo di Luca, Porto Mattia, a cui possono aggiungersi gli agionimi Fonte di Santa Caterina, Ripa di Sant’Agata e Porto San Giuseppe, Acqua del Faggio, Acqua del Poggio, Acquapendente, Capo a Canale, Cisterna, Colle del Pozzo, Capo le Chiuse, Condotto, Costa della Fonte, Costa di Fiume, Fonte Carciofolo, Fonte del Trifoglio, Fonte della Fica, Fossa delle Vigne, Fosso della

Lama, Ponte Ranaro, Ponte Schiumarello, Rio Capraro, Valle del Molino, Valle Fontanile, Condotto, Molavecchia, Mola Fratta, insieme con numerosi altri toponimi di analoga formazione.

Un viaggiatore del Settecento, l’erudito sacerdote toscano Gian Girolamo Carli[2], nel suo resoconto del viaggio compiuto dal 5 agosto al 14 settembre 1765 attraverso l’ Umbria, l’Abruzzo e le Marche, descrive con accenti di stupore che preludono singolarmente al gusto preromantico la meraviglia della cascata, in cui si fondono con straordinaria efficacia la forza della natura e la sagacia dell’uomo:

«Alle Marmore il Fiume Velino, che viene da Rieti per una pianura con pochissimo declivio tutto all’improviso fa una cascata per l’altezza di più di 120. cubiti, cadendo p(er)pendicolarmente in certi scogli della sottoposta valle, da q(ua)li ricadendo in altri e poi in altri, finalm(en)te si unisce al fiume Nera. L’acqua caduta sprizza in alto, e in gran distanza, e in più luoghi forma bellissime Iridi; il gran impeto di essa acqua, la gran mole di un intiero Fiume come sospeso in aria, i rigurgitam(en)ti, e gli scherzi varj nelle molteplici cadute, il tortuoso corso della Nera, e le pendici d’intorno cop(er)te di bella verdura fanno una vista veramente mirabile. Il terreno circonvicino è tutto tartaro spugnoso, già formato dall’acqua.

La Nera ha un colore biancastro, onde propriamente da Virgilio fu chiamato Sulphurea Nar albus aqua[3]. Si potrebbe quasi sospettare che quel luogo descritto dallo stesso Virgilio nel VII dell’Eneide in questi versi Est locus Italiae in medio[4] etc non fosse già fra gl’Irpini (che da occidente confinano colla Campania, da Oriente colla Puglia) i q(ua)li malam(en)te si possono dire in mezzo dell’Italia; ma fosse questa Cascata delle Marmore, che è vicino a Rieti, la qual da più Geografi si asserisce essere l’ombelico dell’Italia; ma quell’Amsamcti valles, e pestiferas fauces si oppongono a questa spiegazione, che piacerebbe al Sig.r Avv.o Orlandi. Fui assicurato, che pochi anni sono alcuni Sigg. Inglesi p(er) otto giorni continui si portassero ad osservare da diversi siti la d(ett)a Cascata, e ne facessero i disegni in carta. Al mi(glio) 11° dopo Papigno si passa il Velino in Barca. A sinistra della strada si vedono sempre in distanza grandi file di alti monti per lo più spolti»[5].

Selon le témoignage du chanoine Pompeo Angelotti, auteur de la Descrittione della città di Rieti, en XVII siècle la cathédrale gardait conservava «il preziosissimo tesoro del Corpo di S. Barbara Vergine e Martire,

antica protettrice di Rieti (…) con li corpi di S. Giuliana Vergin’e Martire Sorella sua di latte, e di S. Probo, antico Vescovo di Rieti, con una parte del Corpo di S. Dionigi padre di S. Pancratio Martire, parte del Corpo di S.

Cornelio, & un braccio di S. Vittorino fratello di S. Severino Martire: Essendovi per prima riposte le reliquie de’ Santi Hermete, Giacinto, e Massimo Martiri (…); Non lascerò d’annoverar’ alcune altre reliquie delle molte ch’a vista di tutti ne’ Reliquiari d’Argento si conservano: tra le quali è un braccio di S. Andrea Apostolo che con perpetuo miracolo fa gomma; la testa di S. Balduino Reatino, Abbate del Monasterio di S. Pastore, il cui Corpo nella medesima Chiesa si conserva: un Cappuccio di S. Francesco d’Assisi: e parte de’ Corpi di S. Eleutherio, & Antia Martiri».

En 1140, le moine cistercien Baudouin des comtes des Marsi fonda l’abbaye de Saint Mathieu de Monticulo, filiation de Casa Nova, aux bornes de la plaine de Rieti qui de nouveau pendant le moyen âge avait devenu

marécageuse depuis l’assèchement voulu par le consul romain M. Curius Dentatus en III siècle a.C. La communauté des Cisterciens prospéra, en obtenant par le Municipe de Rieti en 1205 la propriété des terrains prochains à l’abbaye «pro peccatis populi reatini».

L’atto fu ratificato qualche anno più tardi dal podestà Matteo di Sinibaldo di Donone ed accolto da papa Innocenzo III.

Le condizioni ambientali del sito indussero però i Cistercensi a trasferirsi in una località più salubre.

Nel 1255 l’abate Andrea intraprese dunque la costruzione dell’abbazia di San Pastore in Quinto, completata nel 1264.

L’abbazia di San Matteo di Monticchio, in cui erano state sepolte le spoglie del fondatore, fu dunque abbandonata.

Sul finire del XV secolo, il cardinale Giovanni Colonna, vescovo di Rieti dal 1477 al 1508, fece ricercare le spoglie di San Balduino per assicurare ad esse un’onorata custodia.

L’abbazia appariva ormai «inter aquosissimas paludes…apertam, discopertam, ruinosam, et non ecclesiam sed ut domum porcorum», secondo la desolata espressione del notaio Antonio de Mando Pucciaritti, estensore dell’

Instrumentum ad honorem Omnipotentis Dei et Sancti Balduini trasportati.

Recuperate le sacre spoglie, il vescovo provvide a dare ad esse sepoltura presso la cappella della Madonna del Rosario, dove Antoniazzo Romano affrescò la parete oltre l’altare raffigurando la Vergine in trono con il Bambino, su un limpido paesaggio lacustre, tra Santa Barbara e Santo Stefano,Santa Maria Maddalena e San Balduino.

In quello stesso anno 1494, il capitolo della cattedrale conferì all’orafo Bernardino da Foligno l’incarico di realizzare il busto-reliquiario in argento, argento indorato e niellato, lavorato a sbalzo e cesello, dal 21 aprile al 7

settembre prossimo esposto al Museo del Corso, in occasione della mostra «Il Quattrocento a Roma. La rinascita delle arti da Donatello a Perugino».

1

Figlio di Erasmo Conca e Caterina de Iorio, era il maggiore di dieci fratelli. Si formò alla scuola napoletana di Francesco Solimena.

Dal 1706 si trasferì a Roma col fratello Giovanni, che fu il suo assistente. Qui si affiancò a Carlo Maratta e svolse una proficua attività di affrescatore e di artista di altari fin oltre il 1750. A contatto con quest’ultimo, il suo stile artistico esuberante si moderò parzialmente. A Roma, ebbe il cardinale Pietro Ottoboni come patrono e questi lo presentò a papa Clemente XI. In seguito a questo incontro, realizzò l’affresco raffigurante Geremia nella basilica di San Giovanni in Laterano. Per il dipinto fu ricompensato dal papa col titolo di cavaliere e dal cardinale con una croce di diamanti.

Nel 1710 aprì la sua accademia, la cosiddetta “Accademia del Nudo” che attrasse molti allievi da tutta Europa, tra cui Pompeo Batoni, i siciliani Olivio Sozzi e Giuseppe Tresca e Carlo Maratta, e che servì per diffondere il suo stile in tutto il continente. Nel 1729 entrò a far parte dell’Accademia di San Luca e ne divenne direttore in due diversi periodi. Nell’agosto 1731 il pittore fu chiamato a Siena per affrescare l’abside della Chiesa della Santissima Annunziata, per volontà testamentaria del rettore del Santa Maria della Scala, Ugolino Billò. Il lavoro venne terminato nell’aprile del 1732. Con la “Probatica Piscina” (o “Piscina di Siloan”), Conca si guadagnò la diffusa ammirazione dei contemporanei. In particolare, furono apprezzati l’ampio respiro dell’opera e la sapiente composizione, fedele al racconto evangelico e ricca di scrupolosi dettagli.

Fu in seguito tra l’altro al servizio della corte sabauda, e lavorò all’oratorio di San Filippo e alla chiesa di

Santa Teresa a Torino. Nel 1739 scrisse un libro dal titolo Ammonimenti, contenente precetti morali e

artistici e dedicato a tutti i giovani che avessero voluto diventare pittori.

Dopo il suo ritorno a Napoli nel 1752, Conca passò, da queste esperienze di ispirazione classicheggiante,

ai canoni, più grandiosi, del tardo barocco e del rococò e si ispirò soprattutto alle opere di Luca Giordano.

Realizzo, in questo periodo, affreschi e tele abbaglianti e “illusionistiche”.

Tra i suoi migliori allievi figura Gaetano Lapis (Cagli, 1706 – Roma, 1773), detto anche il Carraccetto, che Sebastiano affidò al tutorato del cugino Giovanni nella cui casa il giovanissimo Gaetano avrebbe così vissuto i primi anni di apprendistato romano.

Una discreta celebrità ebbe anche il nipote di Sebastiano, il romano Tommaso Conca. Tra i suo allievi ricordiamo anche il pittore barocco messinese Placido Campolo ed il romano Andrea Casali, noto rappresentante della pittura Rococò.

[1] Al di sopra dei 370 m.s.l.m. (cfr. M.G. Grillotti Di Giacomo-L. Moretti, La conca reatina: una lettura storico-geografica, in I valori dell’agricoltura nel tempo e nello spazio, vol. I p. II Genova 1998 pp. 55-212).

[2] Gian Girolamo Carli, nato ad Ancorano nel 1719, fu sacerdote ed insegnante di eloquenza a Gubbio ed a Siena. Nel 1774 fu chiamato a Mantova da Maria Teresa d’Austria che lo nominò segretario della Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti. Morì nel 1786.

[3] Virg. Aen., VII 517.

[4] ivi, v. 563 segg.

[5] G.G. Carli, Memorie di un viaggio fatto per l’Umbria, per l’Abbruzzo e per la Marca dal dì 5 agosto al dì 14 settembre 1765, a cura di G. Forni, Napoli 1989, pp. 22-23.

Il Giudizio Universale torna a splendere: Rieti riscopre il capolavoro dei Torresani

Un'opera straordinaria del Cinquecento, nascosta all'interno della Caserma Verdirosi di Rieti, si prepara a tornare a nuova vita. Grazie al...

La Piazza

Foto 1 - La Piazza Municipale negli anni '20Per noi reatini, la piazza del Comune è la piazza per antonomasia. Forse, più di qualcuno esiterebbe...

Il Palazzo dei Chierici Regolari

Non c’è proprio nessuno che a Rieti ignori il centro d’Italia, benché conteso dal sagrato di Santa Maria di Sesto a Cittaducale o a Narni, anche...