Francesco d’Assisi a Rieti

Le fonti francescane concordano nel collocare a Rieti e nella valle reatina la costante presenza del Santo tra il 1209 e il 1225, quando la città, ai confine fra il Patrimonio di San Pietro ed il Regno di Napoli, era inclusa tra le sedi della Curia Pontificia.

Proprio a Rieti Francesco d’Assisi fu ricevuto più volte da Onorio III, che gli offrì ospitalità presso il palazzo vescovile durante il periodo della infezione agli occhi, curata invano mediante la cauterizzazione del nervo ottico.

Francesco preferì risiedere nei pressi della città, benevolmente accolto dai Benedettini di Farfa che consentirono a lui ed ai suoi primi seguaci di riadattare alla loro dura forma di vita alcuni antichi romitori ormai abbandonati. Fu così che presero vita le primitive comunità di Poggio Bustone e di Fonte Colombo, dove per ispirazione divina Francesco poté provvedere alla stesura definitive della Regula.

Ma il luogo più noto al mondo tra le fondazioni francescane del territorio reatino è Greccio, dove il Santo godette dell’ospitalità del signore del luogo Giovanni Velita, testimone della miracolosa apparizione del Bambino Gesù durante la celebrazione del Natale 1223, da cui ebbe origine la tradizione del Presepe.

In città Francesco fece i suoi primi proseliti, tra cui esercitarono un ruolo di prim’ordine il cavaliere Angelo Tancredi e frate Illuminato, al secolo Accarino di Rocca, di cui fa memoria la Commedia di Dante Alighieri (Paradiso, canto XII 130-132).

La presenza di San Francesco fu il presupposto per la fondazione del convento urbano a lui intitolato nel sestiere di Porta Romana de suptus e nei numerosi conventi periferici che già nel corso del XIV secolo costituirono la Custodia Reatina.

La Legenda tramandata dal ms. 1046 della Biblioteca Augusta di Perugia, compendio delle memorie dei primi compagni accantonate per effetto del Decreto Capitolare del 1266, si affianca al florilegio dei tre compagni Angelo, Leone e Rufino, allo Speculum perfectionis ed alla Compilatio Assisiensis utilmente integrando le bonaventuriane Legendæ, uniche ad avere ottenuto dall’Ordine il riconoscimento dell’ ufficialità.

È proprio la Legenda Perusina a contestualizzare a Rieti alcuni episodi della vita di frate Francesco e dei suoi primi seguaci.

A volte, si tratta di fatti mirabili, autentici exempla se non addirittura miracoli.

Altre volte, invece, ci si trova di fronte a semplici memorie dell’esperienza quotidiana maturata a contatto con la natura, accanto ai compagni, nel confronto con i potenti, al servizio degli ultimi.

Il testo è edificante, ma non prettamente agiografico: gli estensori, testimoni della vita mirabile del fondatore dell’Ordine a cui appartengono, intendono evidenziare lo spirito di discernimento, l’intento penitenziale, il contemptus mundi perseguito come imprescindibile obiettivo morale, la sincera compassione per il prossimo, la volontà inflessibile di aderire al Vangelo sine glossa come elementi essenziali e costanti della radicale scelta compiuta da Francesco d’Assisi. È proprio questa scelta, capace di essere nel contempo austera e lieta, sostenuta dall’ansia della rinuncia e dal senso profondo della pienezza, ad essere declinata giorno per giorno da Francesco d’Assisi fino ad assumere il valore universale della testimonianza.

Gli episodi reatini non seguono un ordine cronologico, secondo lo stile proprio del florilegio.

Così il primo di questi (1571, 24) descrive una notte di sofferenza e di angoscia trascorsa in casa di Tebaldo Saraceno al tempo dell’infermità.

Siamo dunque nell’estate del 1223, quando il Santo frequentava ormai il territorio reatino da più di un decennio. Afflitto dai dolori, affaticato per il caldo afoso che gli impediva di riposare, Francesco chiese invano ad un confratello il conforto del suono della cetra. Il frate si schermiva, timoroso di essere biasimato dagli amici di un tempo. Francesco rinunciò e si dispose a sopportare pazientemente i disagi di una lunga notte. Ma la notte successiva, nonostante il coprifuoco imposto in quel tempo dal Podestà, il suono dolcissimo di una cetra si diffuse nell’aria durando vibrante per un intero turno di veglia. Francesco comprese bene di essere di fronte ad un autentico miracolo, ne ricevette grande consolazione e trascorse la notte in preghiera per rendere a Dio le sue grazie. Al mattino, chiamò a sé, senza ammonirlo, il confratello che aveva rifiutato di suonare per lui, preoccupato per i pregiudizi altrui: fu questo il suo più

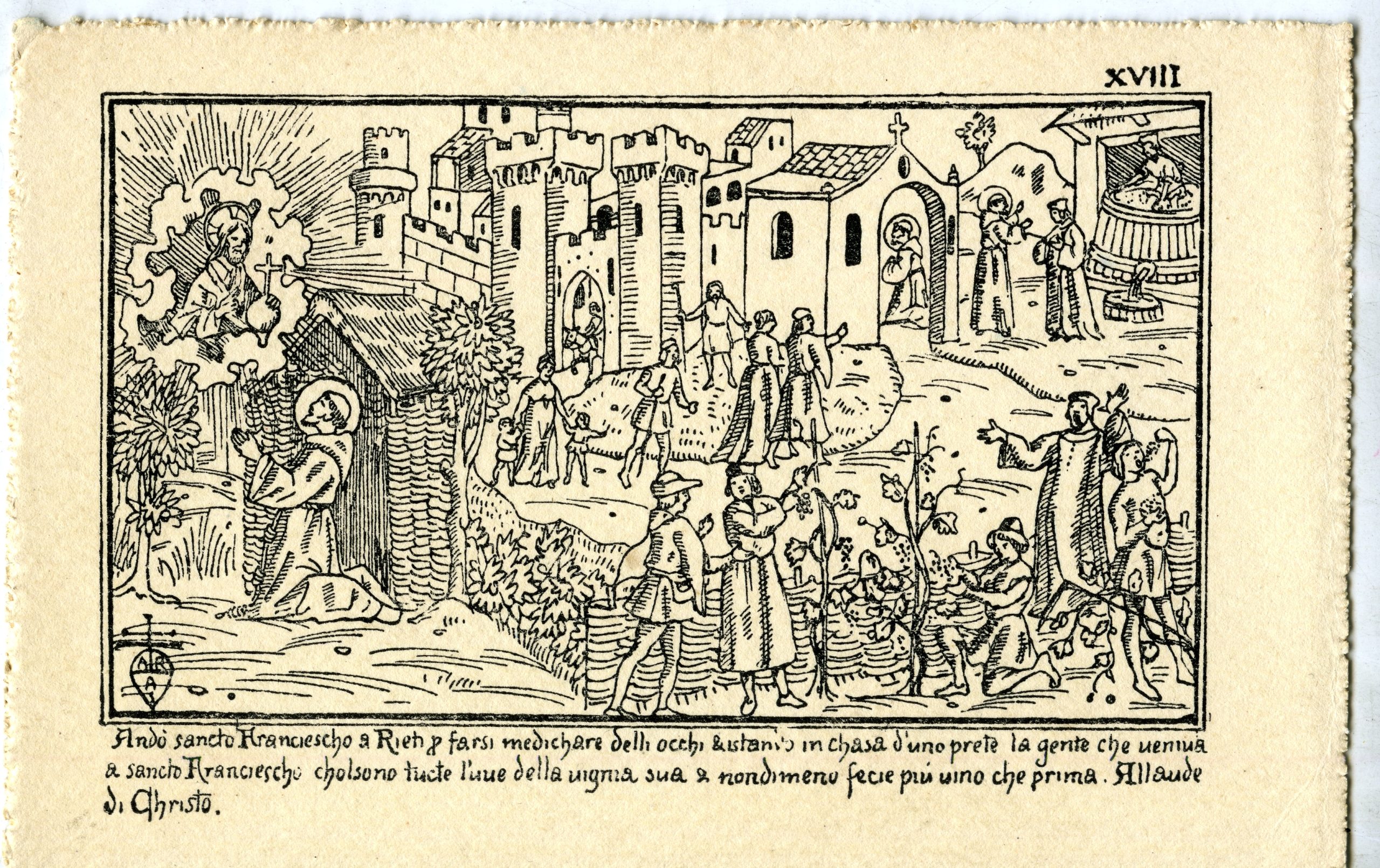

Segue nella Legenda Perusina (1572, 25) l’episodio del miracolo della vigna, di poco successivo al primo:

bisognoso di cure, dopo aver rifiutato la generosa ospitalità di papa Onorio III, Francesco fu accolto da un povero prete che aveva in cura la chiesa di San Fabiano non lontano dalla città. Proprio a causa della scarsa distanza, erano molti ogni giorno a recarsi a trovarlo e, mentre aspettavano di essere ricevuti, spiluccavano i grappoli d’uva della piccola vigna del prete, fin quasi a spogliarla. Quando Francesco comprese il legittimo malcontento del prete, lo incoraggiò a confidare nella grazia di Dio che lo avrebbe ricompensato della sua pazienza. Normalmente, la vigna produceva fino a tredici some di vino, giusto quanto era sufficiente al fabbisogno della chiesa. Quell’anno, nonostante il danno ricevuto dagli indiscreti visitatori, la vigna produsse non meno di venti some: il prete e tutti coloro che conobbero i fatti non esitarono a gridare al miracolo.

Gli autori della Legenda trassero spunto dall’episodio del miracolo dell’uva per ammonire i lettori: quando San Francesco si pronunciava sui fatti venturi, sempre questi si manifestavano secondo quanto predetto.

Nel corso del Novecento il miracolo dell’uva fu oggetto di una disputa lunga e serrata, a tratti veemente, che ebbe come protagonisti il francescano monsignor Arduino Terzi e il sindaco Angelo Sacchetti Sassetti, che negli anni Venti era stato autore di accurate ricerche documentarie confluite nella pubblicazione degli Anecdota Franciscana Reatina.

Benché entrambi gli illustri studiosi riconoscessero l’autenticità dell’episodio narrato dalla Perusina, dalla Compilatio Assisiensis e dalla Legenda Trium Sociorum, monsignor Terzi sulla scorta degli scavi effettuati dal confratello p. Goffredo Ligori indicava il luogo del miracolo presso il convento di Santa Maria della Foresta, a due miglia da Rieti, mentre il professor Sacchetti Sassetti individuava la chiesa di San Fabiano prope Reate, a poche centinaia di passi da Porta Aringo, ai piedi del colle di Campomoro.

La polemica – in verità piuttosto sterile – fu riaccesa negli anni ’80 del secolo scorso dallo stesso p. Ligori che nel 1947 aveva spicconato l’intonaco della chiesetta di Santa Maria della Foresta riportando alla luce le più antiche decorazioni pittoriche del catino absidale, erroneamente datate all’anno mille. Ligori contestava a sua volta l’analisi condotta da Vincenzo Di Flavio nel saggio Condizioni di vita di un convento reatino nel sec. XVI in cui ribadiva le tesi di Angelo Sacchetti Sassetti in ordine alla località del miracolo della vigna e riconduceva la fondazione di Santa Maria della Foresta agli inizi del XIV secolo.

Anche il successivo episodio della Legenda Perusina (1573, 26) contestualizzato nel territorio reatino esaltava la sconfinata fiducia di frate Francesco nella Provvidenza.

È in virtù di essa che un giorno volle invitare a pranzo l’oculista che frequentemente lo visitava presso l’eremo di Fonte Colombo, nonostante che i frati, vergognosi, gli confessassero di non avere altro che qualche tozzo di pane e poche erbe amare per il pasto del giorno. Il medico, che apprezzava Francesco e i suoi seguaci, accettò di buon grado di condividere con i frati il poco che avevano. Si erano appena seduti a mensa quando qualcuno bussò alla porta: era una donna inviata dalla castellana di Rocca Sinibalda, a sette miglia di distanza da lì, che per ordine della sua signora portava un gran canestro di pane, un prelibato pasticcio di gamberi, pesce fresco, miele, frutta ed uva. Il banchetto inatteso rallegrò i frati, tolti d’imbarazzo, e fu occasione perché il medico confermasse la sua ferma opinione sulla santità del suo paziente.

Analogamente, quando Francesco gravemente malato era accolto nel palazzo vescovile di Assisi (1576, 29) espresse un giorno il desiderio di mangiare del pesce di lago. Ma era inverno e non era possibile, né per i frati né per il vescovo, approvvigionarsi di simili vivande. Del tutto inatteso, arrivò un messo di frate Gerardo, ministro dei frati di Rieti, con tre pesci squalo e una buona quantità di gamberi che il Santo mangiava volentieri. I frati ne furono edificati, ritenendo l’episodio come una prova certa della santità del loro fondatore.

Alcuni episodi si riferiscono al romitorio di Greccio, come l’incontro mancato (1578, 31) con un frate che da Rieti si era messo in cammino per ricevere la benedizione del Santo. Poiché era tempo di Quaresima, Francesco si era già ritirato in meditazione nella sua cella quando il frate raggiunse l’eremo disperandosi per il ritardo. Sconsolato, riprese il cammino alla volta della città quando Francesco, per ispirazione divina, uscì dalla cella, lo fece chiamare e gli impartì la benedizione tanto desiderata.

Ancora a Greccio venne una volta il Ministro dell’Ordine per festeggiare il Natale con Francesco (1579, 32) e i frati pensarono bene di imbandire la mensa con tovaglie bianche e bicchieri di vetro acquistati per l’occasione. Ma quando Francesco uscì dalla sua celletta e si accorse di ciò, indossò un cappello da pellegrino, prese un bordone e si allontanò dal convento attendendo che i frati cominciassero a mangiare senza di lui, secondo l’uso. Quando tutti ormai erano a tavola, bussò alla porta ed entrò chiedendo di essere accolto per misericordia, proprio come un pellegrino. I frati ed il Ministro lo riconobbero ed ascoltarono commossi la reprimenda del Santo, che li richiamò ai principi fondamentali dell’Ordine.

In realtà, Francesco amava il romitorio e la stessa comunità di Greccio, popolata da gente umile e di buoni costumi (1581, 34), da cui erano nate tante vocazioni alla vita religiosa ed era sorta una comunità di terziarie che pur rimanendo in famiglia vestivano l’abito, rimanevano caste e praticavano digiuni ed orazioni. Perfino i bambini, stando alla testimonianza degli autori della Legenda Perugina, alla vista dei frati benedicevano il Signore balbettando come potevano. Proprio questa onestà di costumi indusse il Santo ad esortare gli abitanti di Greccio a perseverare così da meritare la protezione divina dalle calamità che affliggevano il territorio. E così fu, per una ventina d’anni, fin quando il benessere generò l’orgoglio, e l’orgoglio alimentò l’antagonismo e le contese. Allora la misericordia divina si allontanò da loro e tornarono i flagelli dei lupi e della grandine. Infine, tutto il paese fu devastato dagli incendi e gli abitanti salvarono soltanto la loro vita. I frati e gli anziani, che ricordavano le esortazioni di San Francesco, interpretarono questi avvenimenti come segno della sua santità.

Ancora un episodio (1650, 94) presenta frate Francesco affranto e malato, intento a trascorrere i giorni e le notti in preghiera nel chiuso di una celletta isolata nel romitorio di Greccio. Messer Giovanni Velita, signore del castello, che sinceramente apprezzava ed amava il Santo, aveva voluto allestirgli un giaciglio e gli aveva donato un cuscino di piume: proprio qui si era annidato il demonio che insidiò a lungo il fraticello incaricato dal Santo di disfarsi del guanciale.

La Legenda Perusina tralascia il ricordo della celebrazione della Natività da cui si origina la tradizione del presepe, ma sottolinea più volte la particolare devozione nutrita da Francesco per il Natale del Signore, inteso come il primo giorno della redenzione dell’umanità.

Sono del tutto omessi gli avvenimenti relativi alla presenza del Santo a Poggio Bustone, attestata nel 1209 dalla Vita Secunda di Tommaso da Celano, dall’Anonimo Reatino e dalle Fonti Francescane (660). Qui rimase a lungo in meditazione ed in preghiera occupando un preesistente romitorio benedettino che dall’alto della montagna sovrastante il podium poteva offrirgli la rustica accoglienza e la mistica quiete di cui era alla ricerca.

Ai tempi di Francesco d’Assisi il podium, documentato fin dal 1117, faceva parte della cintura difensiva costituitasi con l’incastellamento altomedievale a guardia dei confini tra il Patrimonio di San Pietro ed il Regno di Napoli: l’instabilità politica che metteva a repentaglio la sicurezza dei luoghi, la durezza delle condizioni della vita agropastorale indurivano i cuori, esasperavano i conflitti tanto da far attribuire agli abitanti del castello la fama ingenerosa di gente rude e malevola, insensibile ed inospitale. Per questo, la tradizione vuole che il saluto di pace rivolto dal pellegrino agli abitanti di Poggio Bustone quando varcò le porte dell’abitato risuonasse tanto inconsueto ed inatteso.

Molto più documentata dalla Legenda Perusina, così come da Tommaso da Celano, seguito dalle Fonti Francescane e dall’Anonimo Reatino degli Actus Beati Francisci in Valle Reatina, è la presenza del Santo a Fonte Colombo, dove affrontò la cruenta cauterizzazione del nervo ottico (1595, 46) dettagliatamente descritta nella sua complessità, miracolosamente sopportata senza provare dolore (1597, 48).

La definitiva stesura della Regula è dettagliatamente documentata (1672 113).

Il Santo fu raggiunto a Fonte Colombo da frate Elia, suo vicario, sollecitato dai frati affinché lo scongiurasse di non esacerbare le prescrizioni della forma vitæ dell’Ordine nascente. Alle istanze di frate Elia, fu Cristo stesso, invocato da Francesco, a rispondere dall’alto dei cieli attribuendo a sé ed ai Vangeli ogni elemento della Regula e raccomandando che fosse osservata sine glossa.

Nei pressi di Fonte Colombo, a Sant’Elia, si svolgono due diversi episodi, l’uno relativo alla miracolosa cessazione di una grave epidemia che affliggeva i bovini, riportato dalla Legenda Perusina (1607, 57), l’altro alla altrettanto miracolosa riparazione della casa del medico gravemente lesionata.

Ancora una volta l’eremo di Fonte Colombo è ricordato come meta del cammino di San Francesco (1648, 92) dopo aver dovuto ricusare la generosa ospitalità offertagli da Leone Brancaleone cardinale di Santa Croce, presso il quale già soggiornava frate Angelo Tancredi. Il cardinale aveva messo a disposizione di Francesco la casa/torre prossima alle mura della città, molto ampia e spaziosa all’interno, con nove locali a volta dove il Santo avrebbe potuto dimorare appartato, come in un eremo. Frate Angelo dispose tutto il necessario per il soggiorno, travagliato dall’assalto dei diavoli intesi a punire il Santo per le comodità che aveva accettato di buon grado. La schietta e compunta coscienza di Francesco, che pure era davvero bisognoso di cure e non aveva in alcun modo sollecitato l’aiuto del cardinale, lo indusse dunque a partire alla volta di Fonte Colombo, nonostante il maltempo.

La Legenda Perusina riferisce l’episodio alla città di Roma, dove Francesco si sarebbe recato per incontrare il cardinale Ugolino dei Conti di Segni e sarebbe stato ospite del cardinale Leone Brancaleone.

Alcune considerazioni critiche, suffragate dalle fonti documentarie e da una serie convergente di testimonianze materiali, consentono di formulare l’ipotesi che la vicenda possa essere riferita alla città di Rieti, precisamente nei pressi della porta Accarana, prossima alla dimora dei Tancredi.

Il Giudizio Universale torna a splendere: Rieti riscopre il capolavoro dei Torresani

Un'opera straordinaria del Cinquecento, nascosta all'interno della Caserma Verdirosi di Rieti, si prepara a tornare a nuova vita. Grazie al...

La Piazza

Foto 1 - La Piazza Municipale negli anni '20Per noi reatini, la piazza del Comune è la piazza per antonomasia. Forse, più di qualcuno esiterebbe...

Il Palazzo dei Chierici Regolari

Non c’è proprio nessuno che a Rieti ignori il centro d’Italia, benché conteso dal sagrato di Santa Maria di Sesto a Cittaducale o a Narni, anche...