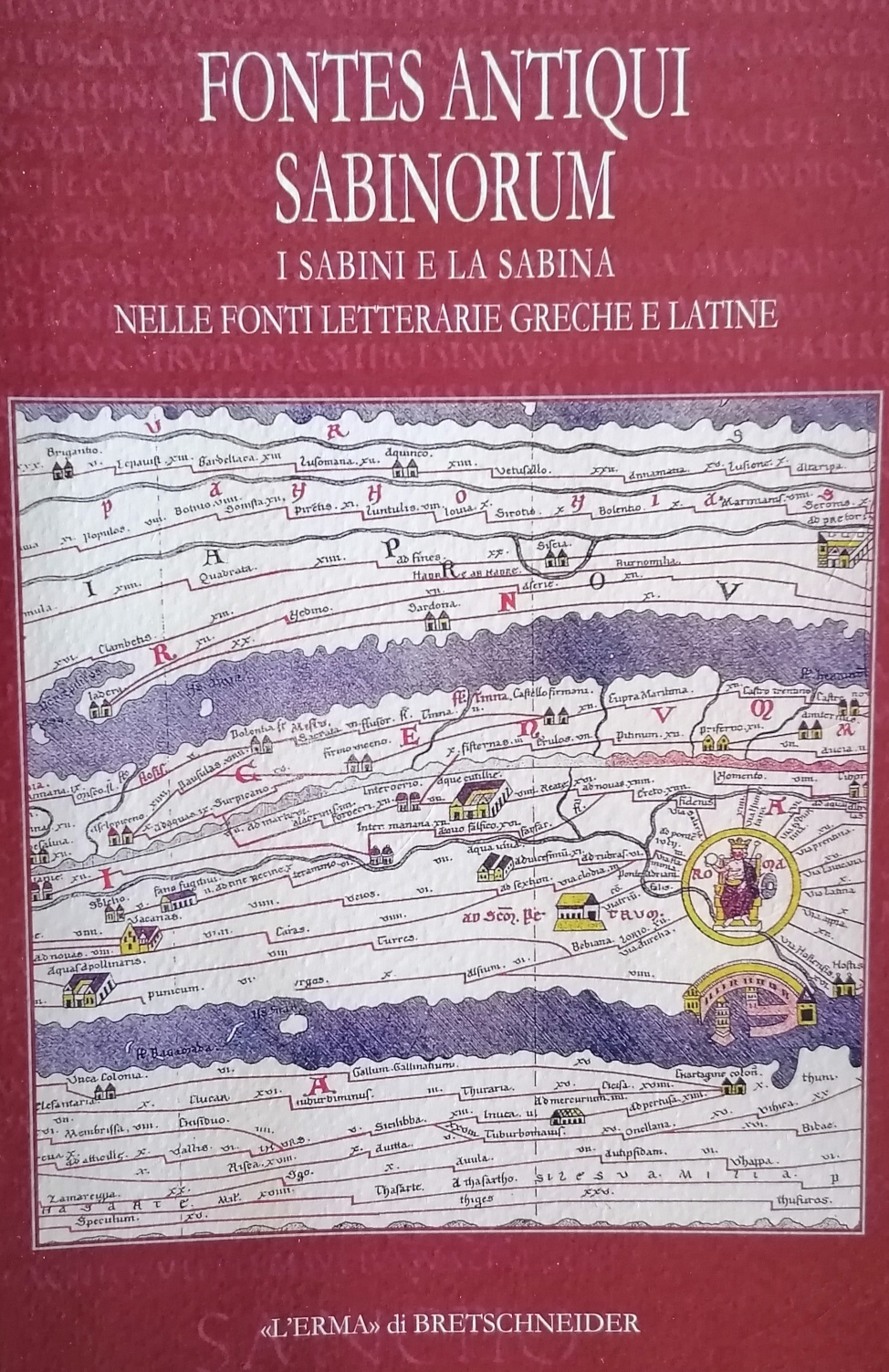

Foto 1 – I Sabini e la Sabina nelle fonti. L’Erma 2023

Nel 2023 è stato pubblicato “Fontes Antiqui Sabinorum I Sabini e la Sabina nelle fonti letterarie greche e latine” (L’Erma di Bretshneider), che, oltre a importanti contributi di studiosi, raccoglie i testi greco-latini dei passi rilevanti degli autori che hanno trattato della materia nei vari aspetti. La pubblicazione di questa opera così importante ha le sue origini dall’impegno del Comitato per le celebrazioni del bimillenario della nascita di Vespasiano, istituito nel 2008, che ha già pubblicato altri studi sulla dinastia Sabina dei Flavi.

Sfogliando alcune pagine, si è ravvivato l’interesse sul tema dell’identità dei Sabini che, nonostante la copiosità delle fonti, sfuggono ancora a una condivisione su molti aspetti della loro storia: da dove venivano, le relazioni con i popoli vicini, le loro discendenze, i ver sacrum. Dal “pansabinismo” di Varrone, che vorrebbe numerosi popoli discendere dai Sabini (i Piceni i più accreditati, con il ver sacrum che, a seguito del Picchio, avrebbe portato alla fondazione di Ascoli Piceno, da cui i Piceni affermatisi nelle Marche che tutt’oggi ne celebrano il ricordo nello stemma della regione), nell’utile volume citato leggendo l’indice (Tabula Materiae) troviamo “Populi Sabinae originis: Samnites a Sabins orti; Picentes a Sabinis orti; Hernici a Sabinis orti”, ma altre chiavi di ricerca portano ad ulteriori informazioni.

Al riguardo, ricordiamo che l’Assessorato alla cultura di Rieti, nel 2023, ha approvato un protocollo d’ intesa con l’Associazione culturale Domenico Petrini incentrato sull’importante progetto “Ver Sacrum” inerente le antiche origini dei Sabini.

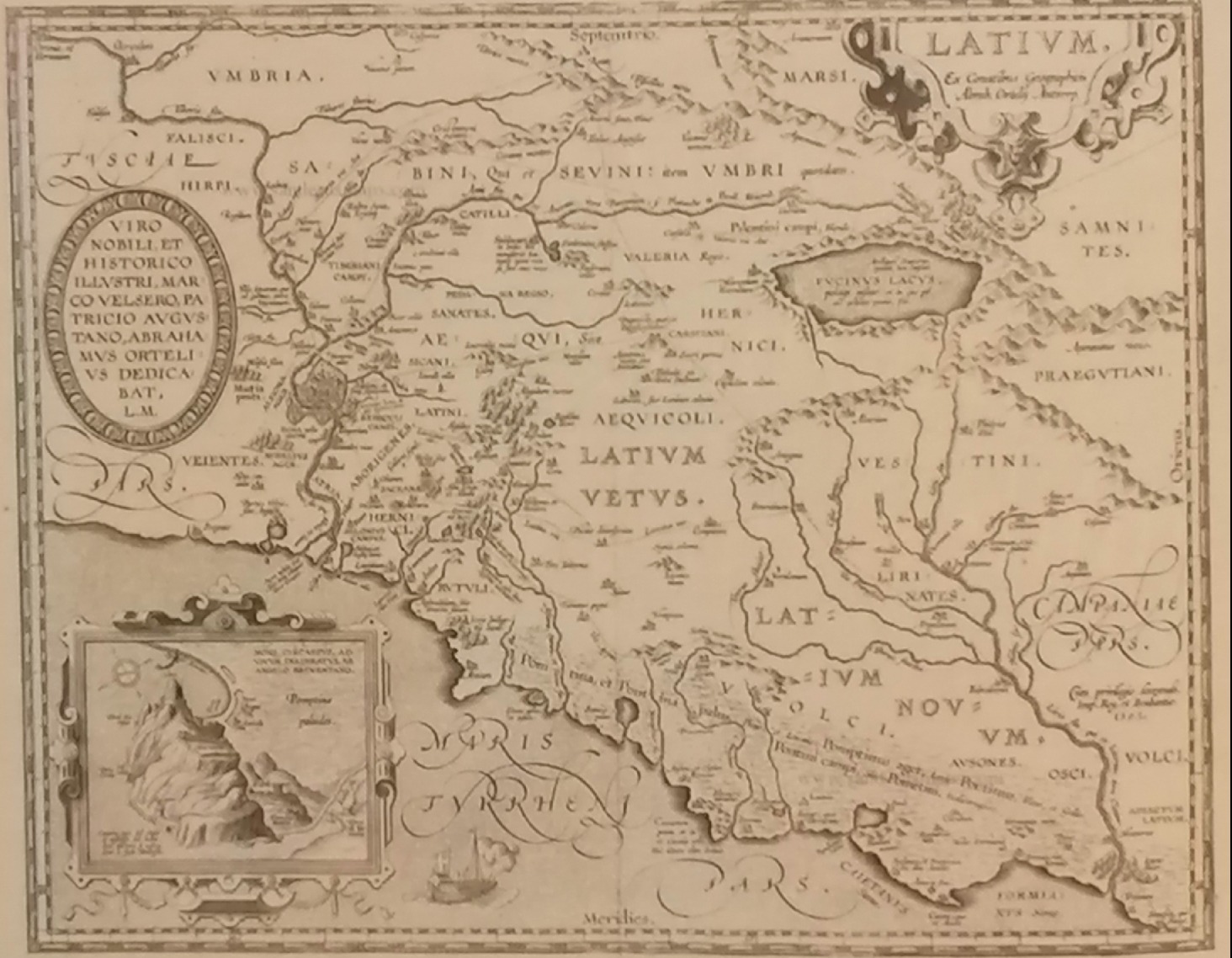

Foto 2 – Cultura – Latium. Hortelius. Incisione del 1595, carta geografica estratta dal Prengon

Altre iniziative ha in corso e in progetto l’Assessorato alla cultura con la prof. Letizia Rosati nell’ambito della condivisione con la città dell‘Aquila come Capitale della cultura 2026. Ma il processo di ricognizione identitaria locale è continuo e pluriforme. Un titolo sulla cronaca locale di inizio anno è illuminante “La tombola degli Equi entra al museo”. La penna della giornalista Francesca Sammarco che con la sua verve intinge sapientemente nella storia e nelle tradizioni del territorio, attualmente focus sul Cicolano, ci racconta della terza edizione della tombolata nella sala convegni del Museo Archeologico del Cicolano, inaugurato nel dicembre 2016, di crescente interesse e prestigio, diretto egregiamente dalla prof. Francesca Lezzi.

Sugli Equi un breve cenno per la loro rilevanza e prossimità ai Sabini insediati in un Territorio oggi parte della provincia di Rieti (valle superiore del Turano, alta e media valle del Salto). Tra gli altri, Virgilio li ricorda in più passi del VII libro dell’Eneide, in particolare quando cita il loro condottiero Ufente che guida le sue schiere contro Enea: “Ufente, bello di fama e d’armi invincibili:/aspro su tutti il tuo popolo, avvezzo alle lunghe cacce nei boschi: gli Equicoli, che zolla han durissima./Armati lavoran la terra, e sempre ogni giorno/amano radunar nuove prede e vivere di furto”.

Questo profilo (ac)cattivante verrebbe confermato da quanto rivelato dalla fondamentale componente museale costituita dal tumulo di Corvaro, monumentale sepolcro “testimonianza più rilevante dell’antico popolo degli Equi” come si legge sul sito, e dove pure in un video la professoressa Giovanna Alvino, già direttrice del museo e primaria studiosa dell’antica Sabina, ci rende noto che le numerose armi rinvenute nelle sepolture erano tutte di offesa. E fu popolo che male si rapportò con i Romani, tradendone un patto e più volte combattendo contro, fino alla loro definitiva sconfitta durante la fine della seconda guerra sannitica (304) e alla successiva sottomissione. Tito Livio conclude la sua narrazione al riguardo: “possiamo dire che il popolo equo è stato sterminato”. Anche per gli Equi/Equicoli discordi sono gli studiosi che continuano il confronto storico in particolare sulla attendibilità delle fonti, Virgilio compreso. Importanza maggiore rivestono quindi le fonti materiali come il tumulo di Corvaro con i suoi tesori rivelati in generosa offerta agli studiosi di tutte le specializzazioni.

Foto 3 – Logo del Museo Archeologico Cicolano tratto dal sito internet

Sempre dalla cronaca recente, uno studio condotto dal Dipartimento di Biologia e biotecnologie Charles Darwin della Sapienza di Roma, in collaborazione con il CNR, ha analizzato il DNA di oltre 100 scheletri provenienti da diverse necropoli dell’Italia centrale, dall’età del ferro alla tarda antichità, rivelando caratteristiche peculiari e varianti indotte da scambi commerciali con riferimento al ceppo genetico Piceno.

Agli studiosi non verrà mai meno il messaggio delle fonti che si ripropongono poi nel variare degli approcci e nel moltiplicarsi dei rinvenimenti. Ma come inizio d’anno piace il buon augurio del profumo di mandarino nella sala convegno del museo del Cicolano e quella tombolata d’omaggio ai loro antichi e alla loro tradizione dove, come ci racconta Francesca Sammarco nel citato articolo, estraendo dal sacchetto il 23 non sono le carrozzelle ma un giavellotto, il 3 sono le mura poligonali, il 21 è il cippo di Fertus Restus, che portò a Roma lo Ius Feziale (che tratta del bellum iustum…) e via estraendo con la spiegazione della direttrice Francesca Lezzi. Gli Equi sono dunque ancora presenti sul loro territorio e riconosciuti dagli studenti che con tutto l’interesse visitano il museo e partecipano alle iniziative che il museo promuove per non dimenticare.

Il marmo mischio o persichino di Cottanello, antica pietra cara a Bernini

Figura 1 - Epigrafe CamardaEstratto fino all’ultimo quarto del XX secolo dalle cave del monte Lacerone, il marmo di Cottanello è in verità una...

Quinto Sertorio Sabino – Da Norcia portò Roma in Spagna

Figura 1 - Quinto Sertorio e la coda di cavallo, Gerard van Kuijl,1638, Gorcums Museum, Gorinchem, OlandaNon è la storia in sé, ma la sua...

Il respiro del borgo e i cammini in Sabina

Figura 1 - "IL LIBRO DEL PELLEGRINO", Giovanni Joergensen, Cassa di Risparmio Rieti Editrice il Velino, 1982Puntualmente ogni estate i borghi si...