Fino al medioevo la Reate sabino-romana lambita dall’Avens fu circoscritta dalle antiche mura poligonali che ancora occhieggiano a meridione da via San Pietro Martire e via della Pellicceria, a settentrione da via del Vignola fino alla piazza dedicata al patriota irredentista Guglielmo Oberdan, che dal 1252 fu il fulcro dell’allargo, l’addizione urbanistica stabilita dal Comune quando la città era in espansione per effetto della presenza della Curia papale.

Il profilo delle mura duecentesche fu disegnato da est ad ovest, proteggendo per tre lati l’abitato. Il lato meridionale rimase difeso dal corso del fiume Velino, cui si aggiunse la canalizzazione delle due cavatelle che circoscrivevano i suburbi del Borgo e delle Valli.

Il fiume alimentava generosamente le attività orticole, garantiva la pesca ed il traffico mercantile, forniva energia per gli opifici urbani, come le gualchiere ed i mulini a grano e a guado. «Questi contorni servono per habitatione à comodi Agricoltori, che per lo più attendono all’arte de’Guadi»: così si esprimeva, nel 1635, il giovane canonico Pompeo Angelotti che del luogo in questione aveva cognizione diretta vivendo nel palazzo di famiglia dalle cui alte finestre lo sguardo poteva vagare fino a perdersi nelle sottili nebbie mattutine evaporate dal corso del fiume che ancora e, nel verde folto dei boschi che rivestivano il dorso dei vicini colli di San Mauro, del Belvedere, di Sant’Antonio al Monte, come delle più remote montagne, dal massiccio del Terminillo fino a Sala.

Una lingua di terra pianeggiante, limacciosa e fertilissima, si distende al di qua dell’argine fra porta Cordale e l’hortus conclusus del monastero di Santa Chiara lungo la riva destra del Velino.

Le modeste dimore dei contadini di un tempo si allineano lungo il tratto iniziale della strada, in forte pendenza, si dispongono ordinate ai lati della piazzetta su cui dominano, distanti e maestose, le facciate meridionali dei palazzi di via Garibaldi.

La città è a pochi passi, ma lo spazio si dilata, il tempo sembra sospeso nella quiete serena di questo rione quasi immune dal traffico automobilistico, sigillato dai condotti voltati di via delle Canali.

La toponomastica, non meno dei caratteri urbanistici ed architettonici, conserva traccia della remota funzione assolta da quest’area lambita dal fiume, solcata dal Cantaro.

Erano qui le terme dell’età romana, tanto che fino al medioevo i documenti usano abitualmente la locuzione balneum vetus o balnea vetera per indicare questo particolare tratto dell’abitato.

L’amenità del luogo ed il suo relativo isolamento dovettero incoraggiare nel corso dei secoli una frequentazione promiscua, fin quando le claustrali di Santa Chiara non protestarono per lo scandalo e l’autorità costituita non provvide allo smantellamento di ciò che restava degli impianti.

Nel suo Erario Reatino Loreto Mattei raccoglie l’estrema memoria dei fasti passati:

«quindi non lungi per un diverticolo a sinistra alquanto declivo verso il fiume era un luogo di delizie detto anche oggi Porto Venere dove anticamente facevasi il detto convito popolare detto magnum epulum come nell’ultime parole dell’ (…) iscrizione in publicum epulum donde resta ancora il nome nel basso della contrada detta il pozzo di magno epulo».

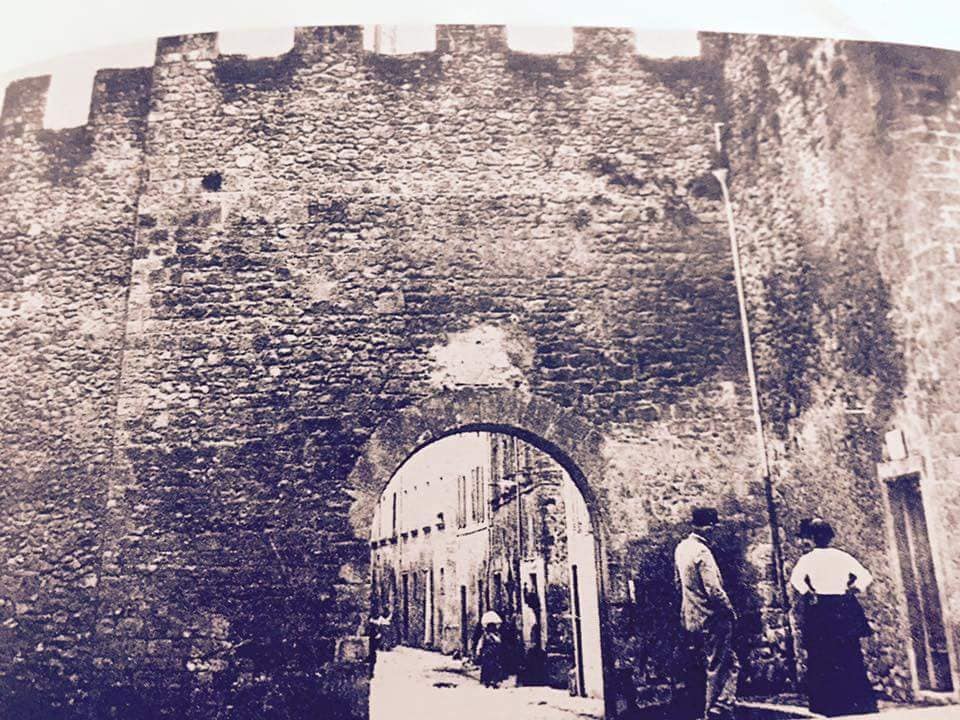

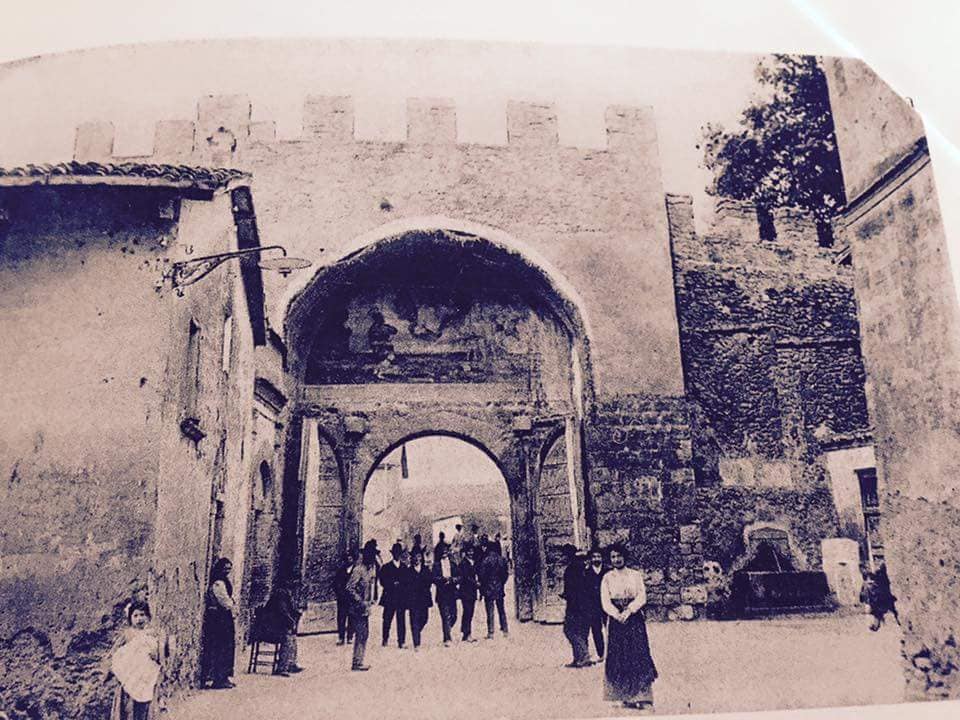

L’accesso alla città antica era stato assicurato da tre porte, Romana, Quintia ed Herculana, i cui nomi furono mantenuti nella ripartizione dei sestieri. La nuova, più ampia cerchia muraria fu dotata di bertesche e torrioni, spalti, porte e postierle: procedendo da oriente ad occidente, le fonti medievali consentono di individuare porta Cordale, porta d’Arce, porta San Benedetto, porta Conca, porta Leporaria, porta San Giovanni, porta Cintia, porta Santi Apostoli o Sant’Agnese vecchia, porta Romana e a meridione, nelle pertinenze del Borgo, le porte Aringo, San Biagio e Sant’Antonio.

Nei sestieri di recente urbanizzazione, destinati ad accogliere dalle campagne gli immigrati attratti in città dalle lusinghe del progresso, si insediarono con successo i religiosi degli Ordini Mendicanti, che costruirono accanto ai loro conventi le grandi basiliche di San Francesco (1245), Sant’Agostino (1252) e San Domenico (1268).

Altri contenuti da I Borghi

Leonessa, il borgo tra le montagne

Alle pendici del Terminillo sorge Leonessa, “la città di San Giuseppe”, un luogo suggestivo immerso nella natura e nella storia. Questo gioiello medievale, durante il periodo invernale, è un richiamo per i romani e non solo, grazie alle sue cime innevate. Anche nelle...

Pasqua 2025: Spiritualità, gioco e sport nei borghi reatini

La Settimana Santa nel reatino quest'anno prevede un calendario ricco di appuntamenti che uniscono fede, tradizione, allegria e movimento. Un Venerdì Santo di raccoglimento e spiritualità a Contigliano si terrà a Contigliano con la Processione del Cristo Morto, un...

La Sagra del Frittello

In occasione della Festa di San Giuseppe domenica 23 marzo nel reatino si festeggerà la Sagra del Frittello. Il Frittello è una frittella tipica della tradizione reatina a base di cavolfiore pastellato e fritto in olio d’oliva. A Roccantica in occasione della 51esima...