La basilica di San Domenico a Rieti, sottratta al tempo del Grande Giubileo ad un irreversibile degrado, rappresenta uno straordinario palinsesto d’arte sacra: benché le sue pareti risultino scrostate di tanta parte dei loro affreschi, degli stucchi e delle decorazioni che la rendevano, dopo la Cattedrale, la chiesa più ricca e maestosa della città, pure custodiscono ancora tracce salienti di quell’antica Biblia pauperum, che costituì il supporto di immagini indispensabile compendio della predicazione domenicana.

L’immagine del Crocifisso aveva larga parte nell’iconografia promossa nelle chiese mendicanti, ed in particolare nelle basiliche dei Padri Predicatori, come inequivocabilmente dimostra la splendida Trinità di Masaccio in Santa Maria Novella a Firenze.

Nella chiesa reatina, a tutt’oggi sono presenti interessanti testimonianze al riguardo, quali la croce della nicchietta a cornu Evangelii, vicino all’ingresso, destinata ad ospitare un elemento plastico (forse la Vesperbild oggi esposta al Museo Civico, una pregevole terracotta raffigurante la Pietà, opera di maestranze tedesco-abruzzesi del XV secolo) o le crocifissioni che coronano alcuni dei dipinti rimasti sulle pareti.

Fra gli affreschi staccati negli anni Venti del XX secolo, l’immagine del Cristo in croce è ricorrente. Pensiamo ad esempio alla duecentesca Crocifissione con i Santi Domenicani conservata presso la Curia vescovile, o alla lunetta della Crocifissione realizzata nel 1441 per la cappella Grimaldi da maestro Liberato di Benedetto di Cola di Rainaldo da Rieti a coronamento della Strage degli Innocenti.

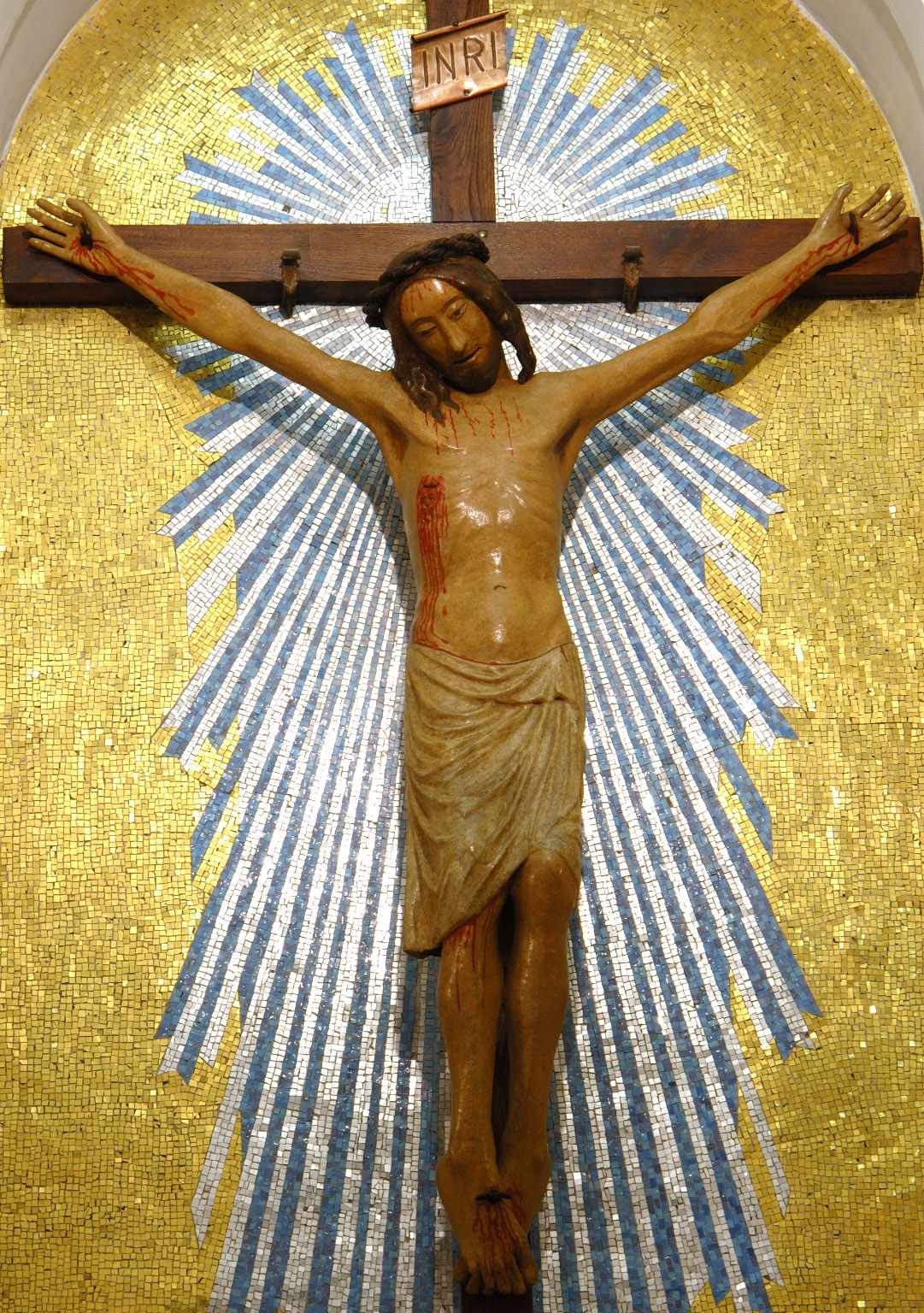

Il Crocifisso ligneo davanti al quale la beata Colomba da Rieti sperimentò le sue visioni estatiche è opera d’ebanisteria cronologicamente collocabile a cavaliere fra il tardo XIV secolo e gli inizi del successivo XV secolo, a cui l’insulto del tempo e l’imperizia dei restauri non hanno sottratto vigore plastico ed intensità evocativa: la figura del Cristo riproduce le fattezze del morente, ma porta ad efficace sintesi le due tipologie del Christus patiens e del Christus triumphans.

Stando alla testimonianza di padre De Paolis, ripresa due secoli più tardi da padre Alberto Zucchi, il crocifisso ligneo fu collocato nel 1370 «a spese e per divotione di Andrea Pennetti e di Vanna sua consorte … nel mezzo del piedistallo che sostenteva un’alta e ampia macchina terminata nella sommità in più tavolette piramidali nella quale in campo d’oro si vedevano maestrevolmente piantati più santi».

Il Crocifisso, dunque, era posto su di un’alta iconostasi, di cui erano parte integrante le tavole del polittico di Luca di Tomé oggi conservate presso il Museo Civico. Il religioso deplora che i suoi predecessori nel 1676 abbiano smembrato la complessa macchina e dichiara di aver faticato non poco a dissuadere «un gentiluomo patritio primario di questa città… invogliato d’averlo in ogni conto». La pur circostanziata descrizione resa da padre De Paolis apre un quesito a cui lo Zucchi non da soluzione, lasciando aperta l’ipotesi che il crocifisso a cui il Domenicano del XVIII secolo si riferisce fosse un affresco, e non una scultura lignea: non è da escludere che il manufatto fosse frutto di una stretta collaborazione fra una bottega di ebanisteria e l’artista senese, abilissimo pittore di pale d’altare dalla carpenteria ricca e solida.

La venerata croce, ormai deposta dall’altare maggiore quando la chiesa fu ristrutturata ed adeguata al gusto barocco dominante nel corso del XVII secolo, fu collocata presso la cappella gentilizia degli Angelotti: da qui fu rimossa al tempo della soppressione postunitaria, come racconta la cronaca del canonico don Vincenzo Boschi:

«Tutti si rifiutarono, anche i più spregiudicati. Allora un tale, di cui taccio il nome, con aria spavalda si avanzò e, salita una scala, vibrò il martello per distaccare l’Immagine, ma il colpo non era disceso ch’egli, perduto l’equilibrio, cadde riverso dalla scala e si ruppe la spina dorsale, onde storpio ne rimase per tutta la vita, che gli durò infelicissima per quindici lunghi anni».

La venerata immagine fu allora scampata alla dispersione per volontà del vescovo di Rieti monsignor Gaetano Carletti, che la volle destinare all’erigenda chiesa di Santa Barbara in Agro, che assunse perciò il titolo di Santuario del Crocifisso. Tale pia opera fu portata a compimento dal successore di monsignor Carletti, il Domenicano mons. Egidio Mauri, che resse la Diocesi reatina fra il 1871 e il 1888.

Stando alle testimonianze raccolte dal biografo Sebastiano Angeli per la stesura della Legenda Latina e della Legenda Volgare, la vocazione alla vita religiosa fu per Colomba da Rieti assai precoce, alimentata proprio dalla assidua frequentazione della chiesa domenicana e dell’adiacente casa santa del Terz’Ordine della Penitenza. Fin da bambina, nei giochi infantili compiuti con il fratellino, Colomba si sottopone a piccole pratiche di penitenza, che lasciano intravvedere l’adesione spontanea all’imitazione di Cristo nella mortificazione della carne e nell’accettazione della sofferenza come mezzo di espiazione dei peccati.

La meditazione intorno alla Passione di Gesù Cristo, primo coerente passo sulla via della contemplazione mistica, viene ad essere sollecitata negli anni giovanili da una particolare devozione verso il Crocifisso, che diviene per Colomba da Rieti un elemento topico, tanto nella costante presenza di elementi materiali (a Rieti il crocifisso donatole dal cardinale spagnolo, a Perugia lo stendardo del Cristo portacroce e la raffigurazione plastica del monte Calvario, unici beni della sua misera cella) quanto nella ricorrenza di esperienze sovrasensibili, fra cui assume particolare rilievo il pellegrinaggio mentale in Terrasanta.

Il Crocifisso di San Domenico ispira dunque alla giovane «lo suo fervore et rapto e sancte visioni», ed i suoi biografi – a partire da padre Sebastiano – possono ricollegare agevolmente la sua straordinaria esperienza mistica ai colloqui fra il Crocifisso della chiesa napoletana di San Domenico Maggiore e San Tommaso d’Aquino, a cui si deve l’ispirazione della Summa Theologica.

Alimentata fin dalla giovinezza dalla comunione con il Cristo sofferente, tutta la vita di Colomba da Rieti si modella sull’imitazione dello Sposo celeste di cui la giovane religiosa vuole condividere la sofferenza e la pietà verso il prossimo.

Altre mistiche, contemporanee e correligionarie della Domenicana reatina, esprimeranno attraverso la pratica della scrittura il sentimento più cristallino ispirato all’ imitatio Christi.

Colomba da Rieti affiderà dal canto suo alla preghiera ed alla quotidiana penitenza il senso della sua vita, che vorrà concludere nell’ascolto e nella meditazione del racconto della Passione e Morte di Cristo nella versione dei quattro Evangelisti.

Opere reatine di Vincenzo Manenti a 350 anni dalla morte

Il 19 marzo 1674, dopo aver fatto testamento e raccomandato l’anima a Dio, moriva a Canemorto il pittore Vincenzo Manenti, Cavaliere della Milizia...

Capolavoro rinascimentale nel cuore di Roma: “Veduta di Castel di Tora e Monte Antuni” di Paul Bril

Nella prestigiosa Collezione “Feudo Mattei” esposta a Palazzo Barberini a Roma si nasconde un tesoro che attrae lo sguardo dei visitatori: la...

Il monastero di Sant’Agnese a Rieti

La comunità delle Domenicane di Sant’Agnese a Rieti, che nel 2036 celebrerà gli otto secoli di vita, ha attraversato dolorose vicissitudini ed ha...