A sottolineare la funzione catechetica e didascalica assolta, la ferula papale ed il pastorale vescovile vengono utilizzati durante la celebrazione liturgica della messa per la processione d’ingresso, la proclamazione del Vangelo, l’omelia, l’amministrazione dei Sacramenti, la benedizione finale, la processione di congedo.

I primi pastorali furono probabilmente semplici aste dall’estremità superiore ricurva, di materiale diverso (per lo più, legno o metallo).

Nel basso Medioevo, i bastoni pastorali si impreziosirono nelle forme, nella decorazione e nel pregio dei materiali. In particolare, l’estremità ricurva assunse la forma e la dimensione di una spirale all’interno della quale furono incluse le figure simboliche dell’Annunciazione, dell’Agnus Dei, di San Michele Arcangelo in lotta con il drago, di Santi e di animali diversi.

Nel riccio del pastorale del beato Mainardo fondatore della Chiesa urbinate, in avorio scolpito, inciso ed indorato (sec. XIII), conservato presso il Museo Albani di Urbino, si svolge la scena dell’Annunciazione.

Nel riccio di pastorale di Rieti, anch’esso in avorio intagliato ed inciso, si svolge la lotta tra l’Agnello Mistico raffigurato con il suo stendardo sormontato dalla croce, e il drago simbolo del maligno.

Nel riccio di pastorale del sec. XIV conservato presso il Museo Diocesano di Atri, l’elemento figurativo che conclude la spirale è un singolare muso di gazzella.

I ricci di pastorale in avorio dei sec. XIII-XIV sono espressione di una matrice culturale complessa e composita, in cui la cerniera costituita dai confini politico-amministrativi che attraversano l’Italia mediana appare permeabile, attraversata com’è da sottili intrecci di mercato, resa unitaria dalla comune appartenenza alla Chiesa cattolica.

In particolare, la Diocesi reatina si sviluppa territorialmente per 1/3 entro i confini del Patrimonio di San Pietro, per 2/3 si estende nel Vicariato di Regno, oltre i confini napoletani.

La Chiesa reatina, fondata dal vescovo Prosdocimo seguace di San Pietro alla metà del I secolo, si costituì giuridicamente come Diocesi sul finire del V secolo.

Durante i secoli dell’alto Medioevo, la Chiesa reatina consolidò gradualmente le proprie strutture radicandosi nel territorio, assoggettato ai Longobardi ed incluso nel Ducato di Spoleto fin dal 584.

Tale conquista per quasi mezzo secolo portò alla dipendenza di Rieti dalla Diocesi di Spoleto.

La costituzione del gastaldato reatino, che si estendeva dal Tevere al fosso Corese, dal corso del Velino al Turano, portò al consolidamento dei confini della Sabina romana con l’erezione delle Diocesi suburbicaria costituita mediante l’unificazione a Vescovio delle tre Diocesi di campagna di Cures, Nomentum e Forum Novum.

Fra il 773 e il 774, Carlo Magno eresse a contea il territorio reatino che entrò nell’orbita carolingia e si sottomise all’autorità di papa Adriano I.

Fino al XII secolo, Rieti costituì l’estremo avamposto del potere imperiale nell’ambito territoriale del Reichsitalien. Nel 1149, la città subì l’assedio da parte di Ruggero di Sicilia e fu ricostruita fra il 1154 ed il 1156 con il contributo di Roma e delle terre vicine.

Nel 1198 infine Rieti si pose sotto la protezione di papa Innocenzo III e si dette assetto di libero comune dotandosi dei primi Statuti civici.

La posizione strategica ai confini con il Regno napoletano fece sì che Rieti entrasse nel novero delle sedi papali.

Nell’arco di cento anni, fra la fine del XII e la fine del XIII secolo, si succedettero presso la sede della curia reatina i papi Innocenzo III (1198), Onorio III (rispettivamente nel 1219 e nel 1225), Gregorio IX (nel 1227, nel 1232 ed ancora nel 1234), Niccolò IV (fra il 1288 ed il 1289), Bonifacio VIII (nel 1298).

Alla presenza della curia pontificia, si deve l’erezione del maestoso palazzo progettato nel 1283 dall’architetto Andrea magister sotto l’episcopato di monsignor Pietro Gerra (1278-1286) e compiuto già cinque anni più tardi.

Nel 1298, quando la città fu colpita da un devastante terremoto, papa Bonifacio VIII volle compiere un importante intervento urbanistico facendo rinsaldare la mole del palazzo mediante l’erezione di un arco a doppia crociera che reca nei pilastri le sue insegne.

Quando alla morte repentina di papa Benedetto XI seguì l’elezione del guascone Bertrand de Got, la sede pontificia si trasferì ad Avignone: la città di Rieti ne subì inevitabili conseguenze, travagliata dalle contese fra guelfi e ghibellini ed esposta alle ingerenze dei re di Napoli. Anche qui, inoltre, la popolazione fu falcidiata dalla peste nera del 1348.

Nel 1354, la città aderì al progetto di restaurazione dell’autorità pontificia perseguito dal cardinale Albornoz e venti anni più tardi rimase fedele al papa nel corso della guerra degli Otto Santi (1375).

Al ritorno di papa Gregorio XI, la città promise obbedienza all’autorità pontificia, ottenendone in cambio la conferma degli antichi privilegi.

Di questo contesto culturale è espressione, di queste vicissitudini è testimone il riccio di pastorale in avorio inciso usato nelle principali solennità dai Vescovi reatini: si tratta di un raffinato lavoro d’intaglio realizzato da un anonimo artista di tradizione romana, che include la figura simbolica dell’Agnus Dei recante la croce ed il vessillo della resurrezione per mezzo della quale sconfigge il drago dell’apocalisse, all’interno della spirale sulle cui facce scorre l’iscrizione gotica: «Ave Maria gratia plena Dominus tecum Benedica» e «Agnus Dei qui tollis peccata mundi Miserere nobis».

Altri contenuti da I Borghi

La scritta DVX: sotto le lettere del passato, cresce una nuova foresta.

Ci sono segni che la storia incide nel paesaggio e radici che la natura intreccia con il tempo. Insieme, costruiscono l’identità profonda di un territorio. Così, sulla cima del Monte Giano, la monumentale scritta “DVX” si impone ancora allo sguardo, con lettere alte...

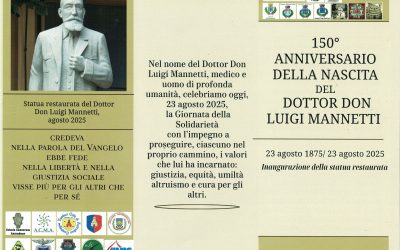

150° Anniversario della Nascita del Dottor Don Luigi Mannetti

Il 23 agosto si è tenuta ad Antrodoco la celebrazione della Giornata della Solidarietà e 150° anniversario della nascita del Dottor Don Luigi Mannetti, nato proprio il 23 agosto 1875. Una data che porta con sé un significato profondo, perché Don Luigi Mannetti è stato...

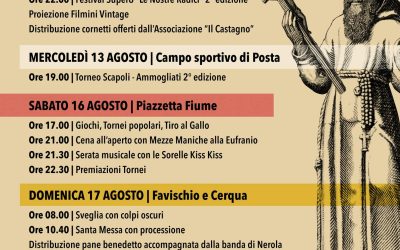

Borghi in Festa: Favischio e Cerqua celebrano San Giuseppe da Leonessa 2025

Nel cuore dell'estate, si accende la tradizione e la memoria dal 12 al 17 agosto attraverso i festeggiamenti in onore di San Giuseppe da Leonessa a Favischio e Cerqua nelle due frazioni di Posta. Cinque giorni di festeggiamenti fanno assaporare la musica, i sapori e...