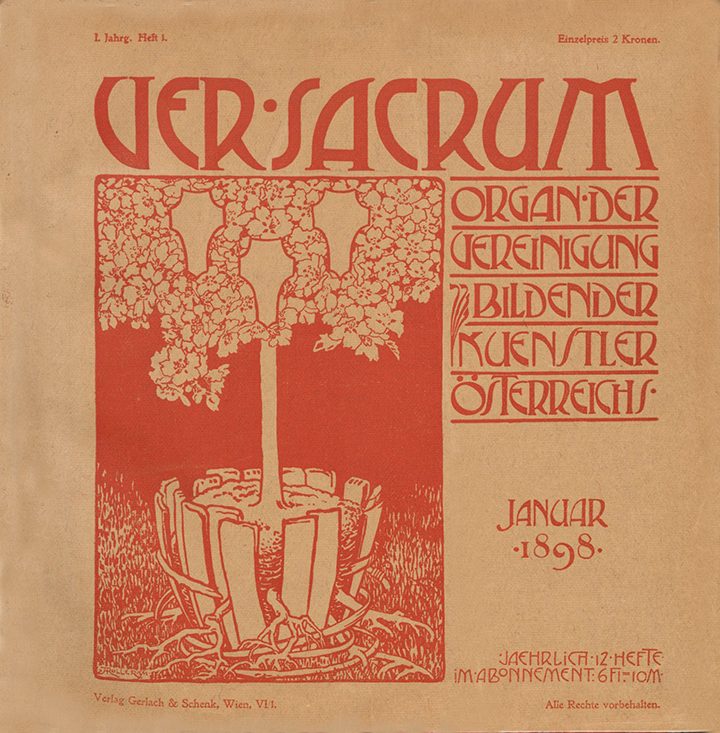

Foto 1 – Copertina del primo numero della rivista Ver Sacrum

I Sabini ritornano? Mutuando dal canone inverso del dizionario musicale viene una suggestione che, pur ardita, ci fa ripercorrere il mito e la storia della Sabina dando una possibile ipotetica figurazione dei Sabini che ritornano. Questo anche in conseguenza delle convinte iniziative al riguardo del Ministero degli Affari Esteri (MAE), in ultimo con il finanziamento di “Attività culturali in favore di italodiscendenti nel mondo in occasione del 2024 – anno delle radici italiane”.

Ovviamente il progetto del MAE riguarda tutte le regioni italiane con le rispettive identità e la Sabina ha la sua. Rivediamone i tratti salienti senza alcuna pretesa, ricordando anche la citazione di Fanny Lewald (Italienisches Bilderbuch 1847): “la mitologia e le sue storie sono talmente belle che vorremmo fossero vere a dispetto di ogni erudita confutazione di studiosi”.

Un costume antichissimo dei Sabini il ver sacrum (primavera sacra) secondo la visione “pansabinesca” di Catone (234a.C.-149a.C.) e Varrone (116a.C.-27a.C.) avrebbe dato vita ai Piceni, Sanniti, Equi, Marsi, Vestini, Peligni, Ernici, Bruzi, Irpini e altri.

Il grande erudito reatino Varrone paragonò le primavere sacre a sciami di api abbandonanti il loro alveare. Queste migrazioni si vuole fossero determinate principalmente da esuberanza di popolazione a fronte di mezzi di sostentamento inadeguati. I nostri antenati conoscevano quindi le migrazioni come anche altri popoli che per le più varie ragioni si trasferivano in altri territori.

Quanto ai Sabini consacravano agli dei i giovani di una determinata primavera che, al seguito di un animale totemico (picchio, bue, lupo e altri), arrivavano nel luogo ispirato formando nuove comunità. Delle primavere sacre abbiamo già trattato in precedenza e vale qui ricordare come a distanza di secoli ancora i contemporanei conservino memoria identitaria anche come simbolo di bandiera: il picchio, da cui i Piceni di Ascoli, che fu forse la più nota fondazione da primavera sacra, è oggi adottato come simbolo nella bandiera della Regione Marche, mentre il Guerriero di Capestrano, ritenuto principe sabino, recentemente è stato rappresentato nella bandiera della Regione Abruzzo.

Si può aggiungere che queste migrazioni comportavano il diffondersi e l’affermarsi della cultura e delle istituzioni sabine, che anche nel caso della nascita di Roma si ebbero come fondative se furono alla base del Patto che sancì la convivenza politica dopo il famoso Ratto, in particolare il riconoscimento dei diritti e della dignità di cui godevano in patria le donne sabine, che poi hanno trasmesso ai discendenti avuti con i romani.

E il sabino re Numa Pompilio è ricordato per l’imponente produzione di leggi tese a eliminare divisioni e favorire l’integrazione tra i popoli, per aver consolidato le istituzioni religiose (fu detto Pio) e per aver regnato per quasi 40 anni senza dover affrontare una guerra. Ci sono tutti i riferimenti per poter affermare che ai Sabini si deve in qualche modo la configurazione politica, culturale e sociale di gran parte dell’Italia centrale ben prima di Roma e anche in seguito con gli imperatori sabini come Vespasiano e Tito, che ebbero un ruolo importante nel consolidamento dell’impero.

Passiamo poi alla Sabina della cristianità con San Benedetto da Norcia, antica capitale Sabina secondo alcuni storici, e i benedettini di Farfa e la Chiesa magistra, che negli officia sabinorum della Messa hanno ricordato fino anche ai nostri giorni i Santi sabini, tra cui le martiri germane Vittoria e Anatolia che appaiono nel trionfale mosaico di S. Apollinare Nuovo a Ravenna all’ inizio del corteo e le cui virtù e il martirio si celebrano solennemente ancora oggi ogni anno non solo in Sabina. Per altro contesto, ma pur sempre ispirandosi alla tradizione sabina, la corrente artistica della Secessione viennese al ver sacrum intitolò la propria rivista di cui riportiamo la evocativa copertina del n.1.

Da questa veloce sintesi di spunti di continuità di memoria identitaria si può immaginare la possibilità che i nostri borghi, che vanno spopolandosi, ritrovino linfa con queste iniziative anche a seguito del turismo genealogico che si riferisce in particolare ai discendenti di emigrati richiamati dal desiderio di conoscere i luoghi dei loro antenati e scoprire storia, tradizioni legate al culto, all’artigianato e all’enogastronomia, auspicando possibili permanenze.

Foto 2 – Acquerello di Castel di Tora eseguito da Clara Borrelli

I concetti base sono “esplorare le tradizioni, celebrare le identità, ridurre le distanze, promuovere l’occupazione giovanile”. Segnaliamo infine che Castel di Tora il 19 ottobre, nell’ambito di questo progetto, celebra il Festival delle radici, vedi locandina, e sul sito amicidirieti.it nel 2023 l’argomento è stato trattato ed è ivi leggibile, tra gli altri, nei capitoli: “Da S. Vittoria a S. Anatolia devozione e tradizione”, “S. Anatolia negli States e ritorno” con l’interessante caso di turismo delle radici di una famiglia di Castel di Tora, emigrata in America all’inizio del ’900, che ricerca e ritrova i parenti attraverso una cartolina nel dopo guerra e in quello dedicato alla Giornata Nazionale dell’albero, 21 novembre 2023, in Colle di Tora col tema “Radici, ancora e proiezioni identitarie”. Il quadro di Castel di Tora è dell’artista Clara Borrelli.

Foto 3 – Locandina del Festivale delle Radici

Archeologia pubblica nella Valle del Turano: evento di presentazione del 7 luglio 2025

Figura 1 - Locandina eventoIl primo riconoscimento al merito di questa iniziativa è certamente l'importante partecipazione, nonostante il diluvio...

Sabini nel tempo – Pulchra Sabina Preces Prisca Chirurgis Patria

Figura 1 - Carta tratta da Italia Antiqua di Filippo Cluverio, 1624Leggere dei tempi antichi da testi di studiosi di secoli trascorsi può dare,...

Tersilio Leggio lo ricorda Roberto Marinelli

Tersilio Leggio visto da Roberto Marinelli 2002Un vuoto incolmabile, lo ricorda Roberto Marinelli che con lui ha contribuito a farci conoscere e...