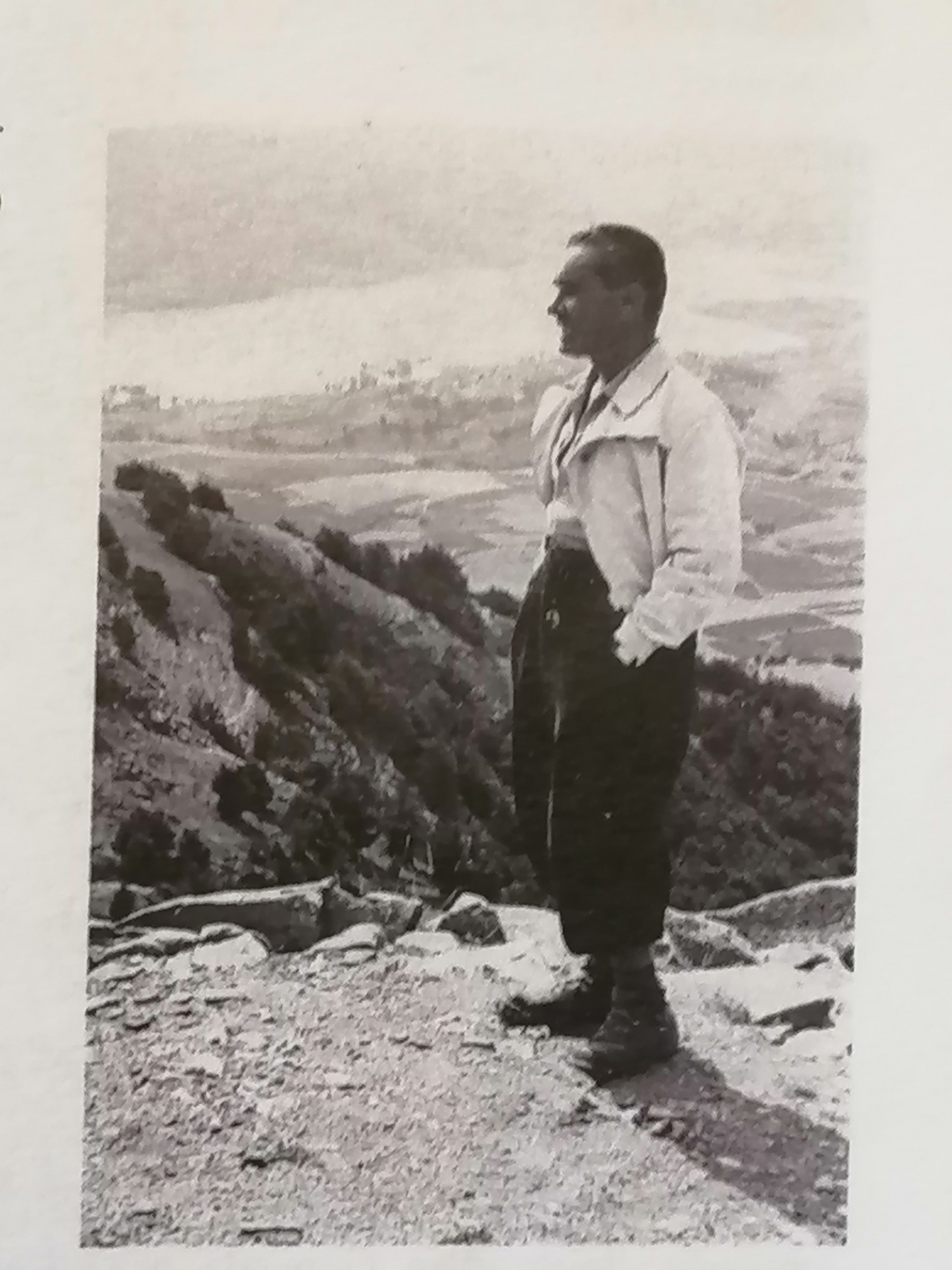

Fig. 1 – Autoscatto Aroldo Marchetti

A Colle di Tora con Aroldo Marchetti: Storia, foto, cartoline e ancora S. Anatolia – Parte Prima

(Nota per chi legge: si ricorda la figura di Aroldo Marchetti e il suo amore per il Turano, e trattandosi di mio padre ho rinviato all’articolo di Ileana Tozzi il suo ricordo, senza tentare sintesi che mio padre non avrebbe approvato, vista la puntuale narrazione che ne ha fatto Ileana Tozzi, priva di influenze parentali. Sulla presenza e sull’influenza di S. Anatolia lascio al lettore ogni legittima considerazione. Posso aggiungere che la vicenda ha riscontrato molto interesse e fatto segnalare altri casi analoghi, pur non assistiti, almeno per quanto a mia conoscenza, da interventi di Santi Patroni e cartoline paterne)

Con questo titolo la prof. Ileana Tozzi, di cui non si contano le pubblicazioni sulle opere d’arte e sulla storia della Sabina, ritenne di far conoscere la figura e la presenza, in particolare nell’area del Turano, di Aroldo Marchetti, dedicandogli un compiuto articolo nella rivista “Lazio Ieri e Oggi-la rivista di Roma e della sua Regione” luglio-settembre 2019. Puntuale inizio, viene ricordato un articolo dedicato al Turano e alla sua valle sulla pagina delle cronache Umbre e Sabine de il Messaggero di domenica 29 dicembre 1940, anno XIX, a firma di Aroldo Marchetti,“giovane e affermato intellettuale che, dalle Marche dove era nato 32 anni prima, aveva conosciuto e amato Colle di Tora quando si era innamorato di una giovane di buona famiglia.”

Forse ciò non fu estraneo all’aver citato con affettuosa enfasi nell’occhiello dell’articolo Catullo che “se potesse tornare avrebbe cantato per questo lago gli stessi versi che cantò a Sirmione”. Prosegue la Tozzi “l’articolo, denso di puntuali notazioni storiche e corredato da fotografie suggestive scattate dal poliedrico autore, è assai ben documentato e rileva appieno la profonda cultura di Aroldo Marchetti, che aveva il pregio non comune di non scadere nell’erudizione, affidando a una prosa gradevole il risultato di un lungo studio e di un profondo amore.

È evidente che per lui il paesaggio non era una semplice espressione geofisica, quanto il risultato complesso e mai definitivo dell’antropizzazione, disegnato dai protagonisti della storia, rimodellato dalle generazioni di umili lavoratori. Così dopo aver tracciato le coordinate geografiche ripercorrendo lo scorrere dei fiumi – il Salto ed il Turano che confondono le loro acque 《nella lussureggiante conca reatina》– ricapitolava le imprese dei feudatari di un tempo, i Crescenzi, i Savelli, gli Orsini, i Borghese, rievocava il passaggio di S. Francesco (di cui era devoto e studioso), enumerava una ad una le vette e le montagne, elencava ogni Borgo arroccato e munito a guardia della valle.

Ma chi è stato Aroldo Marchetti?

Sicuramente un poeta, e non soltanto perché, a soli 22 anni, nel 1930, pubblica la silloge I canti d’Ebe in cui rivela e distende la sua vena lirica nutrita dalla sensibilità decadente. È stato un intellettuale a tutto tondo, capace di intrattenere nel tempo rapporti d’amicizia, di collaborazione e di stima con i più grandi poeti del Novecento, da Giuseppe Ungaretti a Corrado Govoni a Filippo Tommaso Marinetti, da Paul Éluard a Ezra Pound a Gabriella Mistral, negli anni 50 sarà apprezzato traduttore dall’elegante portoghese del brasiliano Mario de Andrade, anch’egli amico di Ungaretti e annoverato tra i massimi esponenti della corrente modernista in America Latina. Il suo buen retiro è Colle di Tora, ma dalla quiete della valle del Turano Aroldo Marchetti, iscritto al CAI fin dalla giovinezza, percorre di buona lena i《tratti rocciosi, canaloni pietrosi (che) chiazzano e striano qua e là l’aspetto rude delle cime e delle vallette radiali》, raduna accanto a sé e guida nelle escursioni domenicali i ragazzini del luogo per appassionarli alla sana fatica delle escursioni sui monti Sabini e Carseolani”.

Fig. 2 – Foto brochure mostra Aroldo Marchetti

A Colle di Tora con Aroldo Marchetti: Storia, foto, cartoline e ancora S. Anatolia – Parte Seconda

E qui abbandoniamo momentaneamente la Tozzi per una sottolineatura della figura di Aroldo evidenziata con l’iniziativa della Pro Loco di Colle di Tora “Paesaggi passaggi-i sentieri ritrovati nelle fotografie di Aroldo Marchetti 9/22 Agosto 2020” dalla cui brochure riportiamo:

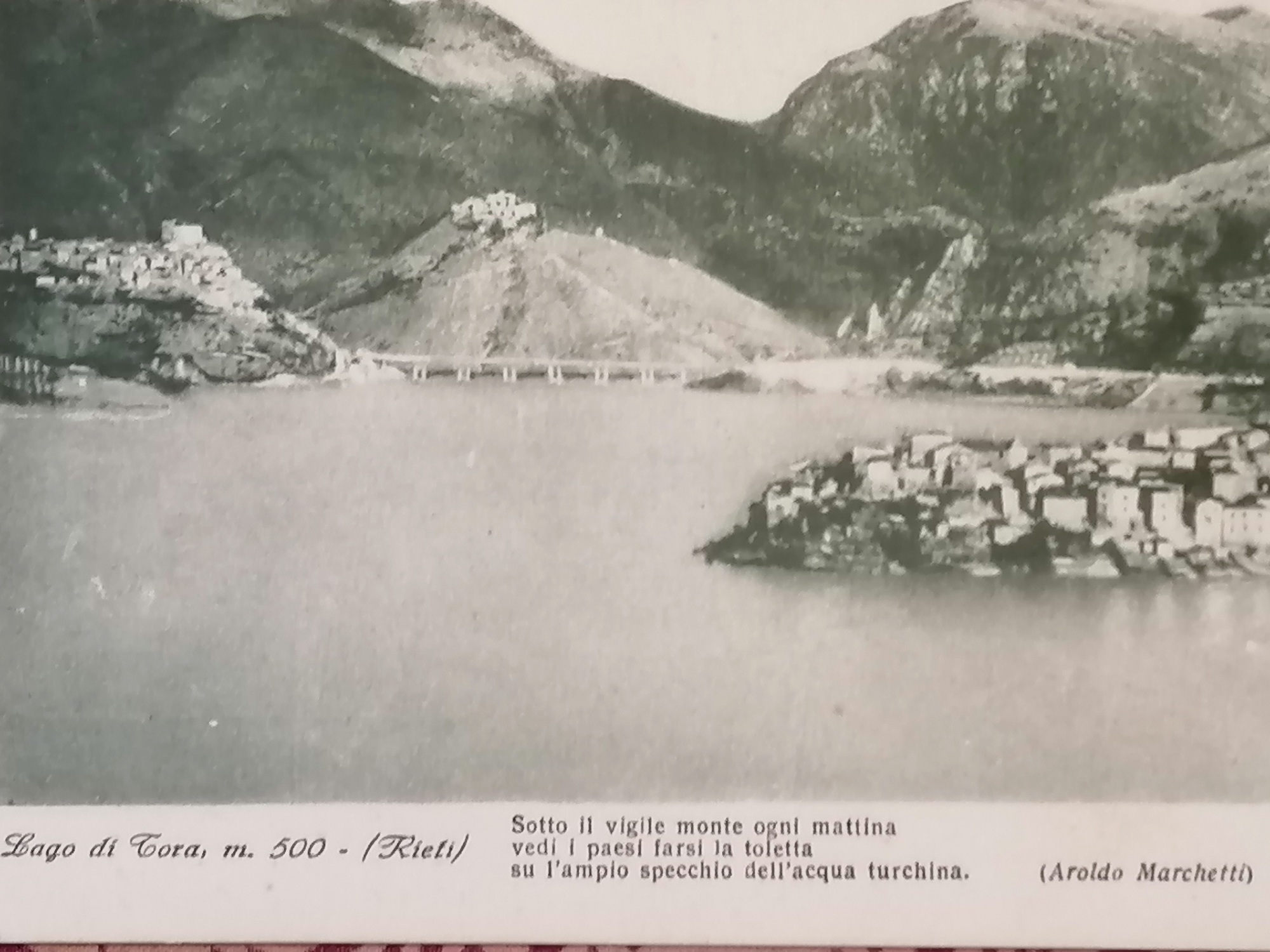

“Oltre i suoi interessi letterari, grande appassionato della montagna, guidò generazioni di giovani alla scoperta dei monti che si affacciano sul lago del Turano e delle varie attrattive che essi offrono: grotte, cascate, siti archeologici di cui ormai si sono perse le tracce, alcune da lui fortunatamente fissate sulla pellicola fotografica, avendo coltivato, con copiosa e preziosa produzione, anche l’arte della fotografia. E Il ricordo è ancora vivo in quanti hanno avuto l’ occasione di essere da lui svegliati all’alba, porta a porta, per seguire la ferrea basilare regola di chi va in montagna, alzarsi presto per apprezzare il meglio delle escursioni: il profumo dell’erba bagnata, la luce che schiarisce le ombre, i fiori che si aprono di cui Aroldo conosceva tutti i nomi, le soste ristoranti presso fonti e fontanili, consumando merende rustiche quanto appetitose, soprattutto lasciandosi andare a scherzi e risate e diventando più grandi in queste esperienze così ricche e formative. Fino a qualche anno fa di Aroldo circolavano ancora sue foto cartoline con versetti leggeri, divertissement che erano diventati quasi identitari. Per Colle: “scendon le ombre il ciel si discolora dolce il Turano culla in un amplesso Colle di Tora”. Le mete più ricorrenti accompagnate da foto: Grotta Pila, Grotta del Muro Pizzo, ruderi di Rocca Salice, di Sant Iago e fonte e cascata dello Spognaro, monti Marsicano, Faito, fontanili Acqua Mezza, tutti protagonisti di questa mostra”.

E qui possiamo svolgere un filo rosso che ha portato recentemente alla ribalta le cartoline di Aroldo anni 40, ricordate nella citata mostra Paesaggi-Passaggi dell’agosto 2020, con i versetti “diventati quasi identitari“. E miglior riscontro si è avuto dalla straordinaria vicenda della famiglia Gregori di Castel di Tora, che, come narrato nel precedente articolo sul sito, si è ritrovata col ramo emigrato all‘inizio del 900 negli Stati Uniti grazie alla cartolina di Aroldo su Castel di Tora che un Gregori, militare USA nell’ultima guerra, andato a piedi da Cassino a Castel di Tora, inviò alla sorella in America che la utilizzò come stella polare per ritrovare i parenti castelvecchiesi. Storia in cui è presente attivamente S. Anatolia, il cui culto rimase vivo nel ramo americano che finanziò la statua della Santa. E quindi ora con il filo rosso torniamo alla Tozzi che prosegue nella sua narrazione contestualizzando l’articolo apparso sul Messaggero durante le festività del primo Natale della seconda guerra mondiale, che lo stesso Marchetti vivrà in prima persona in terra d’Africa, con i riferimenti alla costruzione delle dighe del Turano e del Salto e con dati economici sviluppati nella sua tesi di laurea, di cui furono oggetto. Ma un’ultima citazione dell’articolo della Tozzi va riportata, pertinente con quanto scritto negli ultimi articoli sul sito:

“il richiamo al patronato di Santa Anatolia, con la suggestiva descrizione dei riti della festa rappresentati con la fresca spontaneità che un etnografo non avrebbe disprezzato, rivela quanto schietto e sincero l’amore che Aroldo Marchetti nutriva per questa sua piccola patria d’elezione”.

Come immaginato nell’articolo precedente, sul favor di S. Anatolia al ricongiungimento dei Gregori si è dichiarata d’accordo Terry Gregori, che, commentando l’articolo con la Cartolina “guida” ha scritto:

“quella cartolina è stata fondamentale, forse il pezzo più significativo della storia familiare che mi ha permesso di ritrovare la mia amata famiglia italiana…E sì, sono d’accordo con la teoria dell’autore secondo cui S. Anatolia ha contribuito a guidare il mio amato cugino Carlo a chiamarmi e poi a venire al Convento di S. Gregorio in Cassola, per incontrarmi. Deve esserci stato un intervento divino…l’articolo è sia informativo, ma più importante, cattura in modo impeccabile le emozioni e l’attività spirituale…quindi grazie, S. Anatolia.”

Fig. 3 – Cartolina anni 40 di Aroldo Marchetti

Il marmo mischio o persichino di Cottanello, antica pietra cara a Bernini

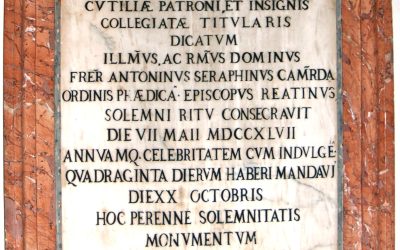

Figura 1 - Epigrafe CamardaEstratto fino all’ultimo quarto del XX secolo dalle cave del monte Lacerone, il marmo di Cottanello è in verità una...

Quinto Sertorio Sabino – Da Norcia portò Roma in Spagna

Figura 1 - Quinto Sertorio e la coda di cavallo, Gerard van Kuijl,1638, Gorcums Museum, Gorinchem, OlandaNon è la storia in sé, ma la sua...

Il respiro del borgo e i cammini in Sabina

Figura 1 - "IL LIBRO DEL PELLEGRINO", Giovanni Joergensen, Cassa di Risparmio Rieti Editrice il Velino, 1982Puntualmente ogni estate i borghi si...