Foto 1 – Terra Sabina e Latina Gens

Non me ne voglia il canonico Carlo Celano, che nel 1692 così intitolò i suoi 3 volumi sulla città di Napoli. Il prestito del titolo mi è suggerito dalla constatazione che da quando ho intrapreso questa iniziativa con Gli Amici di Rieti, nel gennaio del 2021, ogni mese ho scritto qualcosa sulla Sabina; forse più propriamente potrei riferirmi alle Passeggiate Sabine del Gregorovius (nel 1861), considerando il passo leggero di queste note. Nessuna presunzione di “progetto editoriale”, ma dopo 53 scritture in libertà, in ultimo con “il Guerriero di Capestrano (Re Sabino?) compie 90 anni”, penso sia opportuna una rilettura di quanto scritto.

Foto 2 – Mappa della regione della Sabina

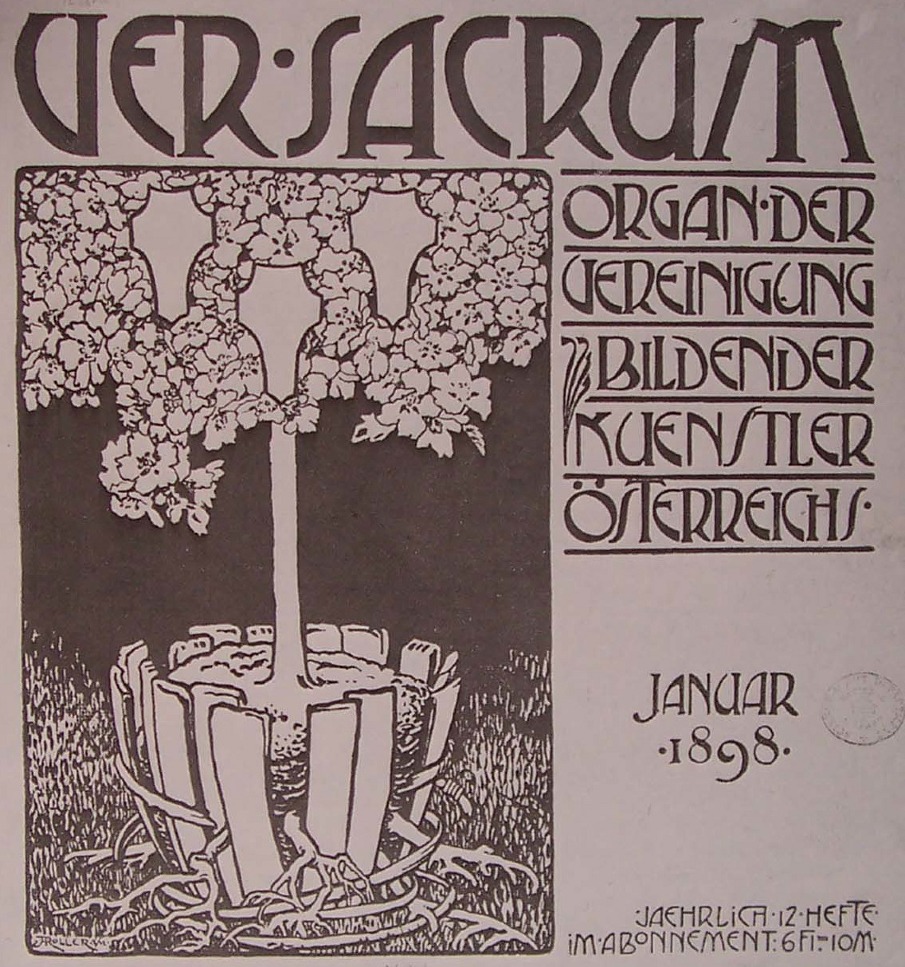

Tornando al titolo, c’è una inclinazione alla ricerca del curioso. Quanto al bello e all’antico vengono di per sé con le innumerevoli suggestioni e relazioni che la Storia propone. Ripercorro questi cinque anni alla ricerca dei confini della Sabina tra Lazio, Abruzzi, Umbria e Marche, confini a geografia variabile. Quanto alle numerose ipotesi sulle origini, è poco noto che Norcia fu ritenuta antica capitale sabina con il re Sabo e quel territorio ne è impregnato, madre del fondatore della dinastia dei Flavi, l’imperatore Vespasiano, Vespasia Polla, era di nobile famiglia di Norcia, pure S. Benedetto quindi è in odore di sabinitá. Le discendenze dei Sabini: significativo il ruolo migratorio del ver sacrum, che ha ispirato concettualmente, a fine ’800, la Secessione di Vienna. Chi erano gli altri popoli vicini? E come si evolve il termine Sabino fino all’oggi?

Foto 3 – Tota Sabina Civitas

La persistenza del termine “Sabino” nei toponimi, nelle scritture, nelle tradizioni, religiose (officia propria sanctorum). A Rieti fu istituito nel giugno del 1564 il primo Seminario dopo il Concilio di Trento, un’eccellenza per la formazione culturale di generazioni nei secoli. Con l’istituzione del Patriziato Sabino, per trattenere sul territorio le famiglie più cospicue (Pio VII, 6 dicembre 1800) e del Collegio Sabino in Roma, che promuove le celebrazioni del Natale di Roma con le Accademie Sabine, si registra una fase di notevole e forse ultima affermazione di sabinitá. Antonio Colarieti ricorda nel 1860 “Gli uomini più distinti di Rieti”. La rivista Terra Sabina, poi divenuta Latina Gens, ha accompagnato, con illustri firme e pregiate illustrazioni, la vita politica e sociale della Sabina dal 1923 agli inizi degli anni ’40, dalla separazione dall’Umbria alla costituzione della Provincia di Rieti nel 1927. Abbiamo ricordato come la rivista testimoniò quanto i Sabini avevano sempre alta considerazione anche a Roma, come riportato nella seduta del Consiglio Provinciale di Roma del 23 aprile 1923:

“Le dimostrazioni affettuose alla Sabina. Solenne veramente fu la storica seduta tenuta dal Consiglio … aula gremitissima, autorità, personalità, signore e signori ed abitanti della Sabina venuti dai propri paesi … all’entrata nell’aula dei Consiglieri Sabini, venne ad essi fatta una calorosissima manifestazione di simpatia e fu gridato più volte “Evviva la Sabina!”.

Foto 4 – Utilizzo del termine “Sabino” nell’Officia Propria Sanctorum)

E oggi i Sabini sono come apolidi, non avendo alcun riconoscimento amministrativo salvo il loro sentirsi Sabini. “Sabino come me”, infatti, si dichiara l’ammiraglio Nicola De Felice di famiglia sabina, in un articolo in cui ricorda la battaglia contro i pirati nel 67 a.c. vinta da Pompeo, Sabino come lui. Pompeo nacque ad Ascoli Piceno, che si ritiene fondata da un ver sacrum di giovani Sabini che, nel rituale, seguirono l’animale totemico picchio, sacro a Marte, che indicò il luogo di fondazione e dette nome ai Piceni. E il picchio è rimasto forte simbolo identitario, come tale rappresentato nello stemma della Regione Marche. Nella citata guerra contro i pirati è ricordata la presenza, come comandante per il Mar Ionio, Basso Adriatico e Basso Egeo, di Marco Terenzio Varrone, che si distinse per valore ottenendo da Pompeo la corona navale o rostrata, prestigioso riconoscimento che Roma assegnò solo in tre occasioni e tutt’oggi appare nella bandiera della nostra Marina Militare sovrastante gli emblemi delle quattro Repubbliche Marinare.

Foto 5 – Ver Sacrum

Si è fatto cenno alla donna barbuta di Accumoli, che il pittore Ribera dipinse e datò al 1631, considerato per il soggetto uno dei dipinti più “insoliti” nella pittura europea del ’600, su commissione del viceré di Napoli. La barbuta, Maddalena Ventura, in primo piano allatta in libertà un bimbo, con in secondo piano, quasi oscurato, il marito con cui ebbe tre figli, rappresentazione che sembra comunicare, con il gran rispetto del pittore, inclusione sociale e assenza di patriarcato. Quanto ad Accumoli, risulta l’unico Comune del Lazio confinante con le Marche, insieme ad Arquata, nelle Marche, con cui confina; è uno dei due Comuni italiani che confinano con tre regioni: Accumoli con Abruzzo, Marche e Umbria, Arquata con Lazio, Umbria e Abruzzo. Arquata poi è l’unico Comune d’Europa tra due Parchi (dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga), qualcuno ha detto “accidenti della storia che inficiano la geografia” (A. Margarina, Atlante inutile del mondo, Hoepli 2021). Con “la mia Cimmeria”, risalta l’attualità del ricordo di Roberto Messina. Lo storico direttore della prestigiosa Biblioteca Paroniana di Rieti fa conoscere, in quella pubblicazione, il poeta pittore russo di Crimea M. Voloshin (1877-1932), mostrando significative analogie con gli avvenimenti che investono oggi l’Ucraina.

Nel palazzo Orsini di Bomarzo vengono alla luce affreschi del XVI secolo riguardanti i possedimenti turanensi, tra cui Collepiccolo, oggi Colle di Tora. Recentemente sono iniziati i restauri.

Foto 6 – Jusepe De Ribera, Maddalena Ventura con il marito e il figlio

Il marmo mischio o persichino di Cottanello, antica pietra cara a Bernini

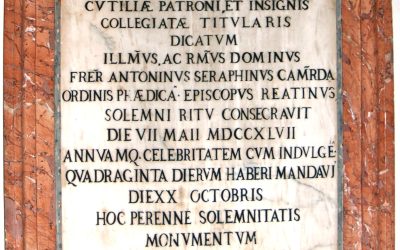

Figura 1 - Epigrafe CamardaEstratto fino all’ultimo quarto del XX secolo dalle cave del monte Lacerone, il marmo di Cottanello è in verità una...

Quinto Sertorio Sabino – Da Norcia portò Roma in Spagna

Figura 1 - Quinto Sertorio e la coda di cavallo, Gerard van Kuijl,1638, Gorcums Museum, Gorinchem, OlandaNon è la storia in sé, ma la sua...

Il respiro del borgo e i cammini in Sabina

Figura 1 - "IL LIBRO DEL PELLEGRINO", Giovanni Joergensen, Cassa di Risparmio Rieti Editrice il Velino, 1982Puntualmente ogni estate i borghi si...